写真を撮るのに見る(look)と(see)の大きなちがいがわかってきました。

序文の最後にさしかかり、深い内容がつづきます。学生の時期に勉強しなければ!!モードだったら右から左だったでしょう。

これが興味が湧いた時に出会った本でヨカッタ。

美術書出版のゴットファーザーであるゲハルト・シュタイドルは、自分が出版したいと思う写真家をどうやって選ぶかということについて次のように語っています。「それは感情的な反応であり、いつも燃えるような好奇心に結びついています。例えば、もし何かが直感的なレベルで私を惹きつけたとして、私がそれがいったいどういうものであるかを十に理解していなかったとしても、たいていの場合はそのプロジェクトに取り組みます。何かを学べたり、何か新しい物を発見できたりすると感じるからです。」

アンリ・カルティエ=ブレッソンの次のような発言はそのことを最もよく言い表していました。「私に限れば、写真を撮ることは・・・叫んだり、自分自身を解放したりする1つの方法であって、自分自身の独自性を証明したり主張したりする方法ではありません。写真は1つの生き方なのです。」(4)

私は特にズボラだから、落ち着いて観察して見る!!からです。試みに、写真を「つくっている」とは?の目線で撮った写真です。

ふるいー鉄アレイと畳。

にぎられてきた鉄アレイ。

5キロの重さは年月を経てどんな手、温もり、時を知っているのだろうか!!と思って撮りました。

若手の成功した写真家と、数十年の経験を積んだ写真家の違いを見るために、本書の中には「次世代」というセクションが設けられており、4つの主なカテゴリー(ポートレイト、ドキュメンタリー、アート、ファッションと広告)に属する写真家がその中に含まれています。

ロベール・ドアノーはかつてこう言っていました。「私たちはいつも、ある写真がその写真を見る人によってつくりあげられたりもするということを忘れてはならない」(5)

これは濃い序文でしたよ。先は、ぼちぼちとランダムに読んでいきます。

とりあえずシャッターを押す。バランスよくボケないように写真を撮りたいのです。

でも、ほかに撮る意味は?を考えると難しいです。そんな時に奨められた本のイントロダクション(序文)のつづきです。

特に、本書は「見る」という行為と、写真家と写真を見る人の両方に関わっていることが何かということを明らかにしようとしています。見過ごされがちなことですが、写真において「見ること」は能動的な追求です。見ることには、単なるある対象の複製ということを超えて「見る」行為を意識的に試みるという意味も含まれているのです。その目 ー写真家の目と作品を見る人の両方ー は、体のほかの筋肉と同様に鍛えられなければなりません。

ヨゼフ・アルバースはかつてこのように主張していました。「もし私たち鑑賞者が読みとることができるのならば、写真は写真家の個性を表しているのだ。音楽の才能がない耳には音楽を判断する能力がないのと同じようなことが、絵画、素描、写真であろうが、さまざまな画像にもあてはまる。敏感で訓練を積んだ目だけが私たちに判断する権利を与えてくれるのであり、そういう目こそがより深い読み取りと楽しさを与えてくれる。単に好きか嫌いかという地点を越えられるかは教育にゆだねられている、と私は信じている」(2)

この序文を読んで訓練はつんでいないけど、敏感な目で見てみようとして撮った写真です。

雪のちらつく海岸に累々と重なる白いテトラポット。干潮で姿がむきだしのテトラと青岩石が目に飛び込んできました。

あ〜っと、ため息がでたんです。

むき出しのテトラポットの群列を意図をもって撮ったんです。

ほとんどの人は写真を「撮っている」のであり、「つくっている」のではない、といっても差し支えないでしょう。なぜでしょうか?おそらく私たちは写真が与えられてくれる限りない可能性を十分に把握しきれないのです。あるいは、アンドレ.ケルテスが指摘したように「誰もが見る(look)ことはできるけれども、必ずしも(see)わけではない」(3)からかもしれません。素晴らしい写真とは、見た目にきれいな写真を超えた何かなのです。

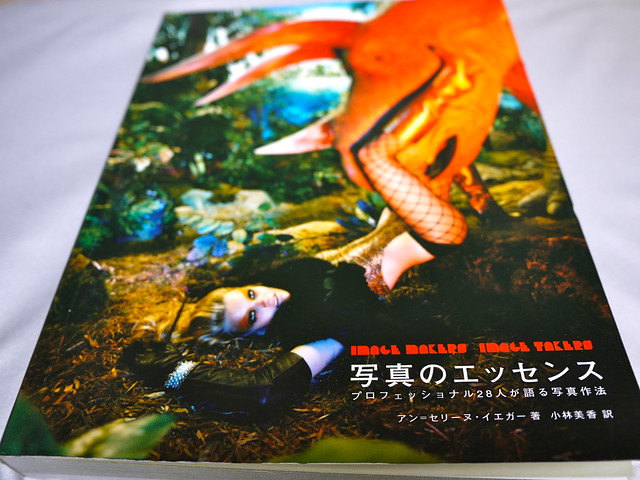

「写真のエッセンス」ー世界のプロフェショナル28人が語る写真作法ーという本をもらいました。

写真と向き合うのをしよう!!としたら贈られたられて来たのです。

最初は難しそうと思ったのですが、もしかして目覚めさせる本かも?の予感がして、イントロダクション=序文から読み始めました。

まずは写真を撮るより頭の中を洗濯です。

イントロダクション(序文)には「写真は撮るものではなく、つくるものなのです」 アンセン・アダムスの言葉が冒頭に大きく書いてあります。

1888年に、コダックの創設者であるジョージ・イーストマンは、写真を撮ることはまったく簡単なことだという考えを広めようとしていました。19世紀にコダック・カメラ ー小型で、使いやすいカメラで、乾式ゼラチンのロールフィルムに100枚の写真が撮れるー が発売されたときの広告のスローガンは「あなたはシャッターを押すだけ、あとはおまかせください」というものでした。そのカメラによってイーストマンは誰の手にも写真がいきわたるような基盤を打ち立てたのです。

それから半世紀が過ぎた1943年、技術のさらなる進歩によって写真がさらに大衆にいきわたっていたころに、ヨゼフ・アルバースはコダックのスローガンが「何の心配もなく写真を撮ること」を推し進めたと述べた後、次のように続けています。「そういう方法で写真を見ることは、最低限の方法ではあるが、私たちが写真に取り組み、理解する方法はそうあるべきではないのです(1)」と。

しょっぱなから、スゴイ序文(1)の始まりだと思います。それが(5)まで続いています。

よく解っちゃいないけれど、直感では内容の濃い本みたい。しかも面白そう!! わくわくします。

序文をゆっくり噛みしめるために何回かに分けて紹介します。

いつもは、RICOHGX100を使っているのですが一眼レフ・LUMIXGF2を買いました。

写真のことは、いい加減で未熟者ですがキチンとした写真を撮りたい願望だけがあります。

特に、わらべうたのあそびの時です。子どもの素早い動きや表情を一眼レフで撮ってみたいと。

私は、今までBlogの為に写真を撮っていたのですが、写真をなぜ?撮るかまでは及んでいないのです。

これではマズいかもしれない!!の気持ちがでてきました。でも写真と向き合うのは難しそうです。

この便利になった写真道具。私はなぜ?撮るのか。難しくても避けて通られない謎がいっぱいです。

時間がかかっても、なぜか?に惹かれてやってみようと思います。

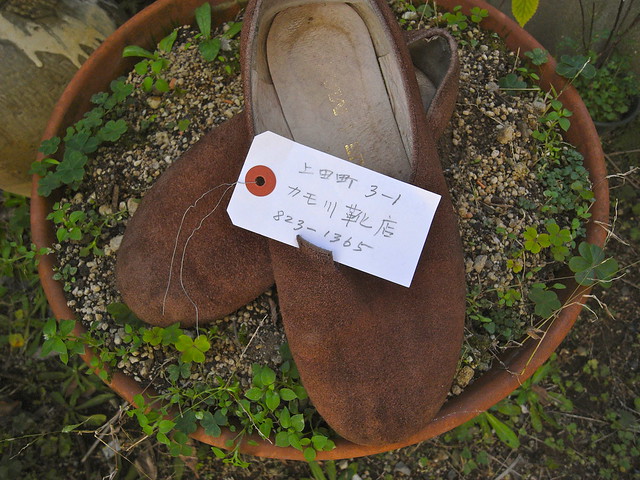

長崎の大浦にあるカモ川靴店は、すご腕の革職人さんの店です。

お店の中は、たくさんの靴型、皮用ミシン、クリーム、接着剤がところ狭しとあります。作業机は靴や小道具がつまれています。

作業机の前で、皮と向かい合ってコツコツと修理されている姿が美しい。

馴染みのあるバックや靴は、買う時は迷ったあげくなので捨てられません。

いつも、カモ川さんに靴やバックの修理に出すとシャンと蘇ってくるのです。

カモ川さんには、職人技と革に対する愛があります。仕事がキレイで丁寧。センスもとてもいいのです。

いつまでも、お世話になりたいです!!

カモガワ靴店

〒850-0923

長崎県長崎市上田町2-14 (お店は真向かいです)

TEL:095-823-1365

この住所をgoogle mapsのストリートビューで見ると真向かいにあるお店看板が見れて思わずニコリ。

前回のカモ川靴店の記事はここです。

2012年のお正月は東京で迎えることになりました。私は、面白いことはどこででもやってみたい!!の人です。

お正月に東京にいるのだったら、わらべうたの先生・坂野さんとお正月会をしましょう!!という展開になったのです。

ゆかいな、元気印のわらべうた。国立のプランターコテッジ・お正月会を開きます。

長崎の食べ物、方言、人間も面白かとです。ご参加をお待ちしています。

九州の長崎のお正月わらべうた、羽つき、コマあそびで新年を祝いましょう!!

プランターコテッジのお正月会

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♪

日時: 2012年1月5日(木)

AM 10:30~12:00

場所: プランターコテッジ

〒186-0005 東京都国立市西2-11-2 No.7

内容: お正月のあそびうた 羽根つき コマあそびなど。

参加: どなたでも。予約希望

参加費:1250円/お茶つき。(親子一組又は大人一人につき)

♪わらべうたが終わったら茶話会をします。

連絡先:坂野知恵 Tel :042-573-5360 携:090-2646-8983

e-mail:warabeutanojikan@gmail(ドット)com

HP:http://chieda919.exblog.jp/ 「ちえのわROOM」

山田ゆかり Tel&Fax :095-846-1642 携:090-9797-3709

e-mail:

HP:http://warabeuta.org/ 「わらべうたとゆかいな日々」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♪

プランターコテッジ(東京国立市)の地図はこちらを。

大きな地図で見る

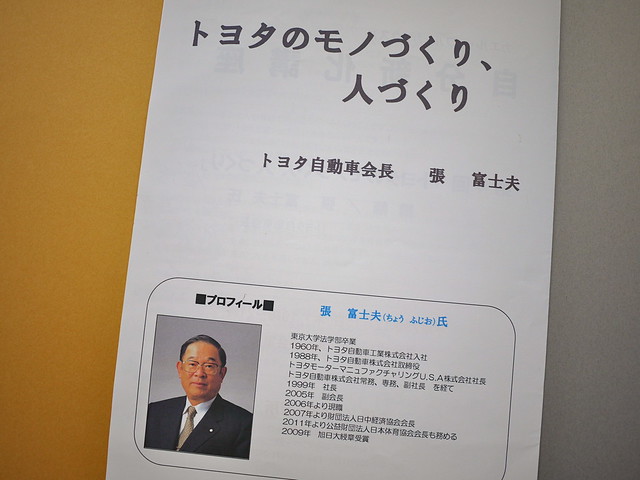

トヨタ自動車の会長・張 富士夫さんが長崎で講演されるのは滅多にないこと。12月15日の長崎ブリックホール国際会議場は満席でした。

たくさんのお話の中で耳に残ったキーワードは2つ。「先輩からの教え」「トヨタ式モノづくり」です。

[「モノづくり」という言葉は日本の文化から生まれた]

心と技を後輩に伝え、育てようとするのが日本の文化です。これが製造業には残っています。モノづくりはここから生まれた言葉で、日本の文化なのだと思います。

[「モノづくり」の強さは人間尊重から生まれる]

トヨタ生産システムは人の意識で成り立っているということです。だから人を大事にする。人を生かすという基本がなければ、トヨタ生産システムは生きてこないんです。それが人間尊重、すなわちトヨタウェイです。日本のモノづくりのよさもそこにあります。人に生き生きと働いてもらうためには、人を大事にしなければいけない。そこにモノづくりの強さが生まれてくるからです。

HPサイト「名言OB」より

張さんは、アメリカでもトヨタ式を実践してきた人でした。お話には、重みがあり、落ち着いた語りを聴いていると「なるほど!!」と頷きます。

日本の経済を担っているトヨタ。今年は、特に大きな試練をむかえて新しい道を摸索している大企業は注目の的です。

これからのモノづくりのゆくえはどうなるのか? こんな時期に貴重な講座を開いてくれた長崎伝習所に感謝します。

有り難うございました。

2011年12月15日の長崎伝習所主催・福地茂雄さんプロデュースの「自分新化講座」に行ってきました。

いつも、にこやかに受付で応対して下さるのは「ランタナ」市民活動センターの松本さん。出島のオランダ屋敷に住んでいた昭和30年頃のお隣さんです。

松本さんと出島つながりがなければ、この講座も知らなかったかも。こんな蒼々たる講師人でを招いて面白い講座を企画される長崎伝習所はすごい!!

第四回は、トヨタ自動車会長の張 富士夫さん。「トヨタのモノづくり、人づくり」のお話でした。

張会長さんはトヨタのトップ人。特別講座は満員で女性も多く、穏やかな語りで、トヨタ魂のモノづくり体験談でした。

つづいてお伝えします。

ピアノであそぼう!! 「ジングルベル」が12月のクリスマスに間にあいました。

小学2年のT君は、三兄弟の長男。わらべうたをあかちゃんの時からず〜っとあそんできました。

今年は体調が崩れて大変なときも。でも、よく回復してピアノも上手に弾けましたね。仲良し兄弟です。

5歳のH君は次男。元気はつらつ!!力いっぱいズズをふり下ろして鳴らす姿が可笑しくて。アハハ、、と笑ってしまいました。

後から聞くと、前日が餅つきだったので杵をつくスタイルに。 そうだったんですね!!

T君の「べンカイガ」は、2歳の時。まだ一人っ子でした。もう、三兄弟のお兄ちゃんになって、ニコニコ顔が懐かしいです。

長崎の石橋電停の近く、大浦に蔦がからまっている古レンガの建物があります。

まるでパリのよう!!と古いレンガづくりに見とれました。明治、大正時代の洋風建築が長崎の大浦、南山手には細々と残っています。

建物の下から見上げると薄緑、草葉色、草茶色などの蔦がからまり窓も素敵。空ビルなのでしょうが、壊さないで欲しい。

活水女子大学の崖下に赤いS字の手すりのある小家も好きだった。でも、今はコインパーキングになって。赤い手すりが目に焼き付いてます。

昔、教科書にのっていた短編小説「最後の一葉」をふと思いだしましたよ。

あかちゃんのわらべうたは、2010年10月のスタートでした。もう、一年が経ちました。

よちよちだったのに、もうこんなニコニコと歩けるようになりましたよ。

生後5ヶ月からわらべうたで育ち、町で饅頭の赤い旗をもてるようになった!! みんな、わらべうたが大好き。うたにあわせて行進できます。

最初は、だっこ、だっことねだるのです。でも次は、おかあさんと手をつないでなら・・と旗をもって歩けるようになって。

最後に自分で旗をもってテクテク歩けるようになりました。うれしいですね。

赤い旗は、”あっかとばい”のシンボル。もも饅頭は、長崎のめでたい饅頭なのです。

2011年5月3日、第八回「町で饅頭ツアー」はここです。

その1、その2、その3、その4。

第5回、あいおいニッセイ同和損保の社長・鈴木久仁さんのお話のつづきです。

この東日本大震災は、損保協会には特に存続を問われる大きな試練だった。トップは舵取りをまちがえられない!!という切迫した思いだったそうです。

鈴木さんは、3.11の時。地震慣れしている横浜生まれだが、人生初めて机の下に潜って瞬時に決断したこと。

それは、この国難で保険業界が信用を失わないように、第一にスピードと信頼を最優先したそうです。

*危機に対してのトップの姿は。

現場力を発揮させるには現場力を信頼して任せること。

現場の決断が重要で、離れた所にいるトップの想像が及ばないことを知っておく。

決断と信頼のケジメを大別すること。

現場はがんばり過ぎて弱音を吐かないので、環境整備・人的配分を整える。

*最後に「現場力」を発揮する人材育成ためにしていることは。

コミュニケートが難しい外国に積極的に若い人を出す。

異分野の業界に出向して働き、幅のある人材を育てる。

話が面白くて長崎大学の副学長が「若かったら、鈴木さんの会社に入りたい!!」と最後に挨拶され、ホントウ二!!と思うほど魅力的な社長さんでした。

鈴木さんは、昔はあえて困難に立ち向かうタイプではなかったけれど、今の現実から「逃げない」と話されましたよ。

第5回は、あいおいニッセイ同和損保の社長・鈴木久仁さんの「現場力の発揮と経営トップの在り方」でした。

もくじ

1,損保保険とは

2,東日本大震災の被害状況と地震保険

3,現場力

4,経営のトップのマネジメント

5,震災対応での気づき

私にとって分り易かったのは、東日本大震災でエピソードをまじえてのお話。その中からランダムですがおもしろかったものを紹介します。

*平常は現場の損害調査・事故原因の調査をしてから手続きをして支払うもの。 でも危機になった時はルールを超えることをトップは決断する。

全壊の家屋を一軒づつ調査するのでなく、早い時期に航空写真で判断して一括支払いをしたそうです。

*一刻も速く保険金を支払う。

鈴木さんは、この危機で今、損保の道を誤ると100年信用が失くなると即決断して 「鬼のように払え」と指揮したそうです。

3.11震災で支払った保険金1兆1,849億円(解決件数・98.6% 2011.11.24時点)

*多額の保険金を支払うことで保険業界が潰れるのでは?不安を解消するために情報を発信したそう。その情報発信をTV番組の中で毎日続けたそうです。

つづく。

2011年12月11日は総勢12名が参加でした。ワイワイ!!わらべうた。

月に1回、お会いし顔を合わせて、保育園や身じかな話しをしながらうたってあそぶのは和やか。大人もわらべうたは楽しいんです。

「海だよ かわだよ」 子どもたちもそばでワラワラあそんでます。

みんなでパチリ。来月も集まろうね。

お薦め絵本の紹介です。「かみさまからのおくりもの」

みんなの好きな「ぐりとぐら」です。

来年、2012年1月15日にワークショップがまた始まりますよ。

松庫商店の”生からすみ”が味わえる店には、もう一つ味もありました。池田さんの選んだ絵本がたくさんあったのです。

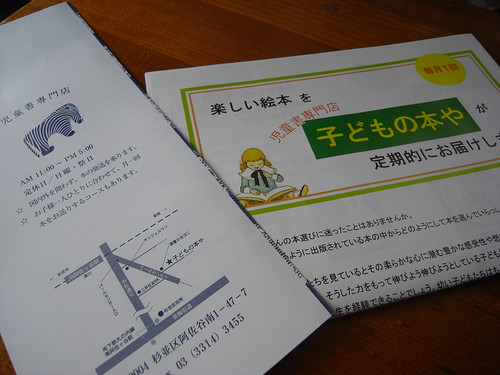

池田さんは、長いこと東京で「子どもの本や」という児童書専門店をされ、毎月1回楽しい絵本を定期で届けるお仕事もされていたんです。

「子どもの本や」のチラシをもらいました。

お子さんの本選びに迷ったことはありませんか。

あふれるように出版されている本の中からどのようにして本を選んでいらっしゃいますか。

幼い子どもたちを見ているとその柔らかな心に潜む豊かな感受性や想像力、思考力や吸収力にいつも驚ろかされます。そうした力を持って伸びよう伸びようとしている子どもたちが絵本を楽しむことで、どれだけ豊かな人生経験できることでしょう。

幼い子どもたちはもともと本が好きです。幼いときに出会う本がとびきりおもしろく、心に深い満足を与えてくれるものであれば子どもたちは本に夢中になっていきます。思う存分本を楽しみながら美しさを感じる心を育み、考える力を養い、生きる力を心に深くたくわえていくことでしょう。

「子どものほんや」では、子どもが心から楽しめる選り抜きの絵本や本ばかりを揃えています。すてきな本をお一人お一人のお子さんの読書の経験や成長などに合わせながら、きめ細かく選んで毎月一回お届けしております。

絵本もわらべうたも、子どもが「あぁ、楽しかった」という満足感をチョットづつ積んでいくことかもしれませんね。

お店の正面ガラスに【READING IS FUN】と描いてあるすてきな本屋さん。東京のお店を訪ねてみたくなりました。

「子どものほんや」

〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南1-47-7

Ter&Fax 03-3314-3455