毎年、この時期になるとFさんやIさん親子とマテ貝ほりに行きます。

今年は、曇り空で暑くもなく、海風もさわやかな日でラッキーでしたよ。

マテ貝ほりの醍醐味は、穴を見つけるのとマテ貝を引き抜く時のタイミングです。

1)穴を見つけ、塩を少量つける。

2)しばらく待って、頭を出したらすぐに掴む。掴む長さが足りない時は、指で堀おこす。

3)マテ貝を引き抜く時はゆっくり、ジワジワと。貝とのかけひき、チョン切れないように。

島原のAさんはマテ貝ほり名人で、何から何までお世話になります。感謝です。

道具を用意して下さるのはAさん、オンブにダッコの楽しい春の恒例行事になのです。

道具=平鍬(ひらくわ)やスコップ、塩(コップ1杯)

持参品=バケツ、ビニール袋大1枚、空のペットボトル2L1個、かご。

扮装=ズボン(防水が好ましい)、長袖、長くつ、帽子

以前は、ガット人間の私はマテ貝を途中で切らしたり、マテ貝に逃げられたり、、、。

でも、毎年Aさんに穴の見つけ方や掴み方を習って今年は大量でした。

マテ貝はバケツの海水を替えて、ペットボトルには海水をくんで帰ります。

当日取ったマテ貝は、替え海水して一晩寝かせ砂を吐き出させてから食べます。

Aさんから、砂抜きのマテ貝までお土産にもらってウレシイナ!!

マテ貝はバター焼き、おすまし、煮付け、、、とおいしいんですよ。

半年ぶりですが、また月見茶屋にいってきました。

のどかな昼さがりで、ぽかぽかしていたので茶屋の外席でのんびりと鳩を見ながらです。

いつ来ても諏訪ノ森の落ち着きが心地良くてほっとします。

長崎の古くからある小さな動物園といい、子どもたちとよく来た懐かしいスポットなのです。

いつものように、ぼた餅ときなこ餅をたのんで食べようとすると、何かしら、、さびしくて

うどんも食べたくなくなり、、、またまた、、玉子丼までとセットを追加してしまった!!

だって、ぼた餅とうどんは絶妙コンビなのです。これは外せません!と思うのです。

代わり映えもせず 前回 と同じ物をたのんでしまったのには、我ながらアハハと呆れますね。

挙げ句の果てに、ぼた餅ときなこ餅は残ってしまい、、、お持ち帰りにしてもらいました。

この欲深い性格は直りそうにもなくて周り人たちの顰蹙をかいます。

でも、帰宅して食べたぼた餅ときなこ餅も美味しかった。

良き一日なり。

貸してもらった本がとても面白かったのでご紹介します。

「まっくらな中での対話」 茂木健一郎withダイアログ・イン・ザ・ダーク です。

茂木さんは、1999年、日本で初めて開催された「ダイヤログ・イン・ザ・ダーク」に参加。

2009年に2度目の体験をし、その進化に驚く。

視覚障害者が、どう世界を認識し、外界からの情報を処理しているのかに、強い感心を抱く。

とあります。

又、本の紹介文には、「ダイヤログ・イン・ザ・ダーク」

1989年にドイツで生まれた、真っ暗闇のソーシャル・エンターテイメント。

参加者は完全に光を遮断した空間の中へ、何人かとグループを組んで入り暗闇のエキスパート

であるアテンド(視覚障害者)のサポートのもと、中を探検し、様々なシーンを体験する。

これまでに、世界30ヵ国・約100都市で開催され、600万人以上が参加。

1999年からは日本でも毎年開催され、約7万人が体験している。

http://www.dialoginthedark.com/ と記されてあります。

私は、これと同じような体験を2002年の奈良、京都の旅行でしたことがあるんです。

京都の清水寺に随求堂「胎内めぐり」というのがあるんです。

「胎内めぐり」は、まさしく胎内に居たら、、、を体験できて印象に残っていました。

お堂は地下は真っ暗闇で、その中を「大数珠」の手すりをつたって曲がりながら潜って。

真っ暗闇をソロソロと手探りで歩みますが、奥の梵字の書かれた塔には光がありました。

それから帰路は、また真っ暗闇を通って出口へと進み、、、、でも、トンネルを通過する

という感覚で時間も短くあっけなかったのです。

でも、「ダイヤログ・イン・ザ・ダーク」は完全な暗闇空間に入って体験するイベント。

空間という広がりと、何かのアクションを自分でしたり、数人の人が一緒だったり、

アテンド=付き添って世話をする人がいたりとか、体験場面も時間もずいぶん違います。

正直に言うとこのイベントは、興味深々、恐ろしい、どうなるか?不安の気持ちが、、、。

でも、2002年の京都の清水寺の短い体験から9年経ちました。

奈良・法隆寺の夢殿 しだれ桜 2002年

私は、今年、2011年に還暦を迎えます。

「生まれた時に帰る」ってことでしょうから、、暗闇のグレードアップを体験しようかなと。

今春の東京イベントの一つにしようっと!! ワクワク、、どきどき、、はらはら、、。

人は、それぞれ暮らしている場所や通る風景をなにげなく見ています。

風景を目にした時、瞬間でも、、、この高さの風景が好きだといえる地点があります。

私は、全景をみわたせる高い山の上からの風景より少し低く、手が届きそうで少し距離のある

家並みとそれに続く山、空が好きです。

いつも、車の中からサッと通り過ぎるのですが、、、、その地点になるとほっとします。

人が朝起きてご飯を食べて、出かける日常の暮らしのある家が続いていますよ。

とりたててユニークな家や建物が無くても、あぁ、繋がっている家並みが美しいと思うんです。

他の県の人は、ゴチャゴチャしてて、、、あんな高い所に家が!と驚くでしょう。

スッキリなんかほど遠い街、道路も狭くて坂だらけ。それが長崎です。

例年、2月14日はバレンタインですね。

バレンタインに関係ないのですが母から樽チョコをおすそ分けしてもらいました。

樽って、入れ物がカッコイイ!熊本ワインというところが出していましたよ。

ここは、ワインとプチチョコが2月末までもれなく付いていたり、、、そこに樽チョコも。

中身のチョコはマーブルチョコサイズの粒。中に焙煎したコーヒー豆入りでカリカリっと。

コーヒー豆との取り合わせが大人の味、、なんだか柿の種を食べてるみたい。止まらない。

ワインといえば、、、熊本ワインは、今度行きたいなぁ。

国産ワインは長野、山梨というイメージだったけれど、最近は九州も頑張っていますね。

大分の安心院ワインはワイン祭りに行きましたよ。ちょっと遠いけど美しいワイナリーで

食べ物、音楽が祭りを盛り上げてて。ワインをお土産に、運転者は飲めませんでしたが。

宮崎の都農ワインは、娘のお土産にスパークリングワインを飲んだけど美味しかった。

安心院ワインより遠いなぁ。

この頃、バレンタインがすっかり定着していますね。

ざっとWikipediaで調べただけでもテンコ盛り。みんな関心があるんですね。

昭和40年後半、ブームを小学生の高学年から高校生が一役はたしたらしい。

そういえば1968年頃、私は高校生。流行っていましたから商業の波にのって踊っていたんだ。

あ〜あ、昔から流行りに弱かったんだぁ。今もミーハーおばさんだしネ。

母は、戌(いぬ)年でもう今年で89歳になります。

2年前まではバリバリと運転もするスーパーおばあちゃんでしたが、病気入院をした後

寄る年波には勝てず、、、今は、住宅型有料老人ホームに居ます。

その母にクリスタルの雛人形を持って行きました。手作りの桃カステラも。

赤い箱に酒袋製コースター、ぼんぼりは木製お雛セットの。後ろの屏風は贈答の中敷ですよ。

これで、部屋が明るくなりました。

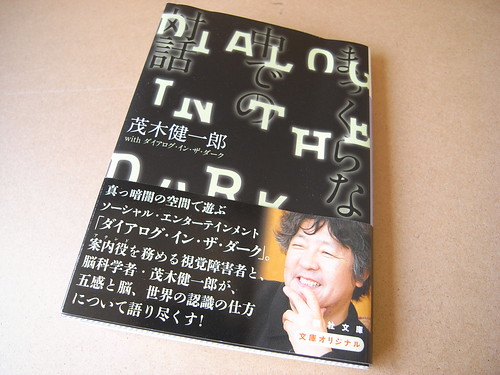

母と話すのは昔のことが多く、今日は持っていった”長崎おもいで散歩”の長久橋付近の

写真をジーッと。

「うちの、最初ん車はこの車んごたっコロナやったねぇ」と。

「そうやった!ここのヒゲ爺タネ店でよう買いよったと、何のタネでんあったとよ!」など。

写真をよく見れば、築町の御座船が回っている横の電柱に海江田病院の看板が。

そうそう、当時の海江田病院の若奥様に会いに行った話などアレコレに花が咲きました。

出島のオランダ屋敷に暮らして居た昔話などが芋づる式にぺちゃくちゃ、、、と。

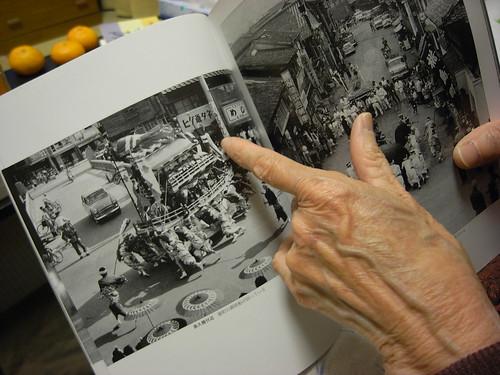

昭和30年頃、幼い私たち妹弟は長崎出島19番地に住んでいました。

直ぐ近くの長崎出島5番地は、耳鼻科の 海江田病院 だったのです。

先日、その病院の奥様だった海江田百合子さんに会いにいきました。

今は出島史跡整備のため出島をでられましたが、その頃の様子を懐かしくお話

して下さいました。

百合子さんが海江田家に嫁がれたのが昭和28年だったそうです。

やはり、海江田さんのルーツは薩摩の伊集院。士族の海江田信義のご一族でした。

先々代、海江田純氏は大正11年に長崎大学医学部(元長崎医専)を卒業されて

昭和6年に長崎出島5番地で開業されたそうです。

出島5番地は、幕末から明治にかけて長崎に住んでいたフランス人貿易商ピニャテル家の

自宅と会社があったそうです。

そのピニャテルの洋館を引き継がれたのが海江田氏とわかったのでした!!

ヴィクトール・ピニャテルは大正11年に亡くなり坂本町の長崎国際墓地に。

トーマス・B・グラバーと一緒の坂本町の地に眠っています。

海江田百合子さんには、出島のご近所の方々に加え、千馬町、おくんち、薩摩などのお話が

たくさん、たくさん、、、懐かしくて。お世話になりました。

やっと、出島5番地の転遷が幕末まで遡れてうれしいです!!

節分祭の帰りに、初めて立ち飲み処”森山酒店”に入ってみました。

カウンターに所狭しとおつまみがいっぱい。壁には、日本酒の一升瓶がずらり。

7,8人用のカウンターにテーブル3つの丁度いい日本式パブみたいでした。

奥のテーブルに案内されて、、さてさて何を飲もうか!と。娘と私はビールと赤ワインを注文。

娘がソッと「隣のテーブルに田上市長さんがいるよ」って「えっ!!全然気づかんかった」

だって、色も同じような黒っぽい服の数人。皆さんサラリーマン風な雰囲気だったんですよ。

失礼しました。目に入らなかったんですよ。

まぁ、、、記念にということで広報?の方にTHREEショットを撮っていただきました。

焼きあご、おでんの大根で楽しく飲んで来ました。美味しいし、安いし、goodです。

でも、また娘に「お母さん、良く周り見らんけんかさ!!」と注意されましたよ。

私は、眼下の事に夢中になるといろんなコトを見落とすんです。

今回は飲むことに気持を入れすぎて、、、、イケナイ、イケナイ。

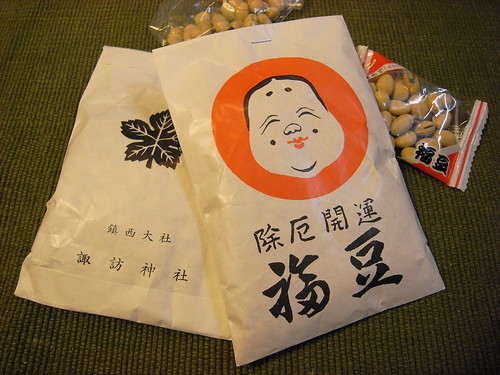

長崎の諏訪神社と松の森神社の節分祭にいってきました。

丁度、19:30の鯱太鼓の始まり間に合ってヨカッタです。セーフでした。

鯱太鼓の面々のカッコイイ演奏!! 太鼓っていつ見て聴いても元気をもらいますね。

鯱太鼓の後に娘と合流して神社の甘酒を飲んだんだけど、、、、、それがなんと甘い甘い!!

二人で一杯でもやっとだったんですよ。もう、、、飲めない、タクアンが食べたいと。

それから、お参りして福豆を買って次は松の森神社に。

松の森神社では、いつも上がってご接待に預かっています。ありがとうございます。

娘は、偶然にお茶の先生がいらっしゃってて、皆様とも久しぶりに和やかに話ができて

嬉しかったようです。

ここは、毎年ぜんざいが振舞われるのですが、、、、甘酒の直後ですので遠慮しましたよ。

しかしながら、、、、越乃寒梅を振舞われて美味しかった。

松の森神社の豆まきでは、福豆を投げてもらって運良く手に取ることができてラッキー。

寒さにもまけず、境内には紅梅が花開いていましたよ。

カプリスの焼き菓子をお土産に。と買いに行ってきました。

場所は活水大学の下、長崎オランダ坂のすぐ近くにあります。

小さなお店には、カエルの置き物が所狭しとあってほのぼのとした空間です。

席はカウンター4席と窓際に4席ほどこじんまり。

窓は大きなガラスがあって外をみながらキッシュやケーキ、パンが食べられます。

キッシュは本場、フランス人のナタリーさんもお気に入りの一品ですよ。

焼き菓子、パン、キッシュ、、、みんな美味しくて東京の数あるお店を出し抜いてますよ。

東京の友だちにも好評なのでお土産に持って行きます。

ムムム、お店の棚にザボンを発見。

季節の果物のパイもgoodなのでパイかな?と聞けば、、、バレンタインチョコに計画中とか。

オレンジピール(皮を乾燥させたもの)じゃなくて、ザボンピールかぁ〜。

美味しそう!! うふふ、、たのんできましたよ。

カフェ・カプリス

〒850-0911

長崎県長崎市東山手町1−4 第2オーチ東山手 1F

Tel : 095-827-3440 定休日:火曜日

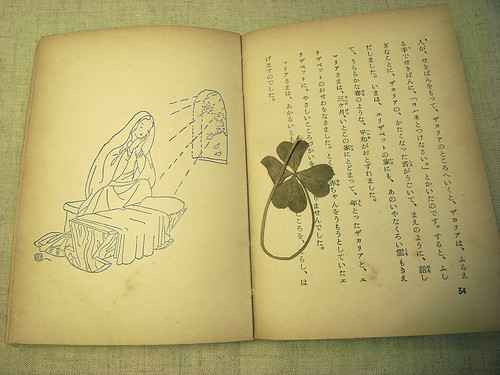

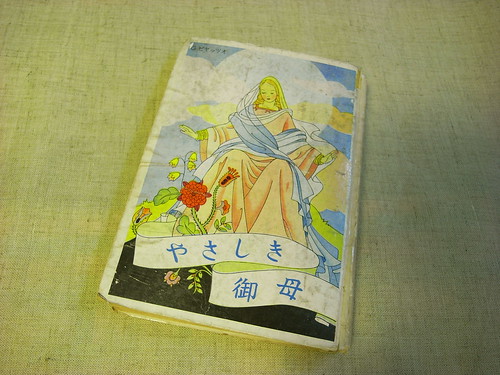

50年前に摘んだ 四つ葉のクローバーは、大切に”やさしき御母”の本に挟んでとっています。

子ども心に四つ葉のクローバーを見つけると幸せになると思って。

クローバーを見つけるとワァって小躍りするように一日が満たされていました。

摘んだ場所も覚えています。 ピアノの先生のお屋敷の広い庭。

ハッキリとした情景が、、、、そのお屋敷はアーチ型の石門がスクッと建っていて、それを

くぐって階段を登ると右手に大きな庭があったのです。

その庭の中央に、石造りの路がお屋敷まで伸びていて両脇に野の花や花壇がありました。

2台のグランドピアノがドド〜ンとある応接間でのレッスン。

私は落ちこぼれな存在だったので、優等生がピアノのレッスンをしている時はいつも外庭で

遊んでいるように!と言われていました。

ヨカッタ! 外だ!

ピアノの部屋で、縮こまってお行儀よくレッスンを拝聴するより嬉しかったんですよ。

どう見てもピアノ向きな子どもではなかったんですね。

その昔、先生は東京へ。

通った坂道は旧道になってしまい、お屋敷は大きなマンションに様変わりしていましたよ。

挟んでいた本”やさしき御母”も昭和30年頃の本です。

当時、ボロ屋のおじさんが何でもリヤカーで売ってて、母に買ってもらった本でした。

ビックリ、、、この古本も半世紀も経ったのですから。

ピアノに行く時は足取り重く、、、長い坂道をトボトボ、、、、暗い面持ちで。

帰りは「ラッララ〜、終わったよ!」と。

レッスン帰りに、野球ボールチョコ1個買って頬ばるのが楽しみな子でしたよ。

長崎サンセットマリーの海側に出てみるとヨットやクルーザーがいっぱいでした。

丁度、ヨットの出廷中。 わぁ、、、寒いのに。

急ぎ、走って近づくと、、、あら、子どもだったんですよ。

小学6年生。長崎のあちこちから、このヨットスクールに週1回通っているそうなのです。

今年、初の出航でしょうね。

スクールの子どもたちは、あっと言う間に、ヨットの帆に風を受けて沖へ、、、、、。

教えてくれた子どもは、コーチとゴムボートで出航しているみんなのところへブワァ〜ンと。

りっぱなマリーナ施設で、ヨットも、クルーザーもたくさん陸に並んでいます。

寒空に船底を点検してる人がチラホラ。

ヨットって判断力、体力、時間、財力がいる最高にチャレンジで贅沢なあそびですものね。

この小学生たちはヨットマンを目指しているんでしょうか?

私のショアジギング事始めもですが、海にあそぶって長崎ならではのこと。いいもんですよ。

あらっ、足先をみれば、私の大好きなゆらり、ゆらりの浮桟橋が帯のように長くのびています。

これは!!っと乗って先端へと。そおっと、、、、そおっと。

子どものころ出島岸壁の浮桟橋に乗って遊んでいたんですもの。乗らずにはいられません。

懐かしいなぁ、、、、このゆら〜り、ゆらりがタマラナイんですよ。

何年かぶりかに福田にある長崎サンセットマリーナに寄ってみました。

ここは母の所へ通うルートにあります。 ふと、、あの海のショップに寄ってみようかと。

曇り空でしかも寒いし、でも、なにかワヤワヤしてる?と思いきや結婚式の人だったんです。

むかし、ここに海のグッズ、貝殻のアクセサリー、ガラス器のショップがあったんですよ。

そこで買った水入れ瓶、ワイン瓶、かざりの瓶はまだ日常に使っています。

聞くと、ずいぶん前にショップはマリーナ施設とTHE VILLASの結婚式会場になったそうです。

月日がたってしまったんですね。

思い出せば、以前に長崎市出身でイタリア在住のソプラノ歌手豊島文さん&豊島正伸さんの

コンサートに出かけたのでしたよ。

この2階の会場で夜のコンサート。正伸さんの歌う武満徹の歌に感銘を受けたのでした。

その時は夜で、海ショップはすでに閉まっていたのが判らなかった。すでに無かったのかぁ。

お正月の三が日も終わり、諏訪神社の七草粥に行ってきました。

9時半に着いたのですがもう長蛇の人、人、人。

へえ〜っ、以前はこんなに混んではいなかったんですよ。

よく見れば前列に並ぶは妹夫婦じゃないですか、9時過ぎに並んだそうな、、、やっぱりね。

立ち上がりが早い。

どうにか1000人分用意された七草粥に入れました。ヨカッタ、ヨカッタ。

七草粥に梅干1個つけて頂くのですが、ほんのり出汁がきいてて美味しかったですよ。

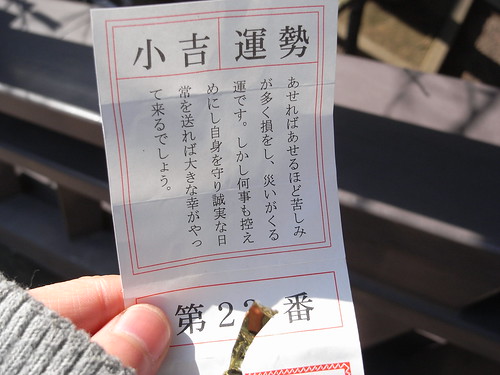

お詣りして、おみくじをひいたら小吉だったんです。

私の運は「あせってはいけない、控えめに、誠実に」と。深認です。

そうか、そうか、昨夜も大きなポカをしてすみません!の私にはピッタリなお言葉。

おみくじは大吉以外は運気が上るように神社に左手で結んでおくと良い。との娘の指南です。

それではと、樹には結ばないで結び棚に右手で、、、結んできましたよ。

毎日、昼12時と夕方6時にお告げのマリア修道会の鐘が聴こえて来ます。

カ〜ン、カ〜ン、カ〜ン、と3つを3回それから連続16回?鳴るのです。

一体、どんなかと数えてみたら最後に16だったり、空耳か18だったり、11の時も。

鳴らすのは機械でセットでしょうが、そのセットの仕方にはきっと意味が あるはずです。

そうなったらセットの内容を知りたいではありませんか!

毎日、毎日その恩寵に預っているのですから。

どんなに鳴るかクリアーにしたいと思って動画にとってみました。

もちろん、Recorderにも録りましたが、なかなか判然としなかったのです。

そこで、思い切って教会に電話して聞いてみましたら、とても丁寧に教えて頂きました。

最初の3回は”お告げの祈り”の祈りを唱える時の節目に鳴らすそうです。

でも、、、その後の連鐘は個人に任されているそうなんです。

当番になると一人で、毎日、昼夕2回を一週間務められるそうですよ。

私は、機械にセットされているものだと勘違いしていました。

打ち鳴らす動作は機械でもタイミングやフレーズは人間がしていたんです。

鳴らし方がセットされていない!! 驚きでした。

だから、回数がシスターによって違うし微妙なリズムのずれが有ったんですね。

その鐘の音を聴くと日々がほのぼのと安らぐのです。

今度から、カ〜ンと始まるとその音の先にシスターの姿や祈りが見えてきます。

音寵をありがとうございます。