長崎にも雪がやってきました。

昨日はクリスマスでした。

聖夜から教会は雪の降る中ミサに来る人の出入りで活気がありました。

でも今朝は静か。

教会・お告げのマリア修道会に入ったことはありませんが12時にいつもカ〜ン、

カ〜ン、カ〜ンと鐘の音が聴こえます。

ここは丘の上なので耳元まで鐘の音が響きます。 街中の雑音がないのですよ。

子どもが指先を赤くさせて車の上に積もっている雪をかき集めています。

雪だるまを作りたいのでしょうが、しばらくすると声が聴こえなくなりました。

あきらめて家に入ったのでしょう。

雪雨まじりのボタン雪なので溶けてベチョベチョって、、、ざんねん。

「江戸時代ー長崎出島のクリスマス会」の晩餐会は、送り三味線で締めくくられました。

三味線、和太鼓、コンチキ(鉦・かね)のお囃子に唄いが流れ、なんとも粋なのですよ。

盃にお酒をつがれググ〜っと頂いて、一人ずつ送り三味線の風にのって帰れるって。

長崎の送り三味線 from yamada yukari on Vimeo.

本当に贅沢な締めくくりですよ。芸妓さん、地方さんお囃子の余韻がたまらない・・・・・。

この晩餐会に出なければ、江戸時代の出島のオランダ人の暮らしが解らなかったなぁ。

何を食べていたの? どんなものを聴いて、何を見ていたの?

タイムスリップした晩餐会は楽しく美味しいだけでなくて、江戸時代のカピタンや殿様と

同じ空間に居るありがたさ、出島への望想がじわ〜と身に染みわたって幸いでしたよ。

「冬至を祝う晩餐会」という名に密かに変えてクリスマスを祝っていたオランダ人や隠れ

キリシタンのいた時代は終わりました。

一度変わってしまったら、人々は昔のことをみごとに忘れますね。

今は、商業市場のきらびやかで明るいクリスマスが当たり前。

プレゼント合戦、イベント、バーティーが連日続き街は車や人でごった返しです。

「江戸時代ー長崎出島のクリスマス」を紹介して6回目になりました。

楽しくて濃いイベントだったのでupしながら追体験しつつ、、ニヤリとなるんですよ。

こぼれ話は検番の美代菊さん。

晩餐会で名刺を頂いたのですが渡す時に芸妓さんは扇子に乗せて差し出すそうですよ。

美代菊さんはあっけらかんとした、かわいい芸妓さんであこがれてこの道に進んだそうです。

正装、黒の裾引きに高島田の姿は21歳には見えませんね。 まるでお人形さんみたいです。

ひょんなことでblogの話になりipadをとり出すと「私もblogしてるんですよ」って仲間ですよ。

早速、ipadを手に取り「geko 美代菊」を紹介してくれました。

芸妓さんとipad from yamada yukari on Vimeo.

カピタン部屋でサササッてipadを使う芸妓さんって何だか面白い光景でしたよ。

ipadを持って行っててほんに良かったとですよ!!

「出島大宴会」の前には見学の一般人たちにプレ・イベントがありました。

ヴァイオリン、フルート演奏、オペラのお披露目でカピタンが日常に暮らしていた畳敷の

カピタン居間で演奏されたんですよ。

自然光が柔らかく落ち着いた室内で、お殿様も目をパチクリして観てただろう洋樂が目の前

で聴けて皆さんタイムスリップされたでしょう。

その上、晩餐会の前に特別に長崎検番の芸妓踊りも披露されてプレ・イベントとしては豪華な

顔ぶれでびっくりでした。

今はクリスマスは当たり前の風潮ですが、江戸時代の長崎出島内でもご法度だったのです。

でも、出島内で暮らすオランダ人は食事も祭り事も大変苦心していましたね。

禁教のクリスマス祝いを「冬至会」「お正月会」とカモフラージュするとはみごとに

郷に入れば郷に従えっていう知恵でしょうか?

きっと、当時のオランダ通詞の計らいも多大なものだったんでしょう。

たまたまプレ・イベントに居合わせた見学の人たちは、わぁ〜、出島ではこんなのが

平常あるのだ!と勘違いしたかもしれませんね。

「出島大宴会」は全3回あったのですがその都度、検番にいる芸妓さんは替わりました。

最終回は、長崎検番・総芸者数21名の内から、鹿の子さん と美代菊さんの芸妓さんと 地方の(じかた:唄や三味線)るり羽さんが黒紋付の姿で登場。

鹿の子さん

鹿の子さんは小柄で踊りがお上手でした。 前イベントのオペラをきちんと正座して聴いていらした姿は美しかったです。

鹿の子さんを写真に撮りたいと贔屓の方がいらしていましたよ。

美代菊さん

検番に初ういしい風を吹き込んだ21歳の美代菊さんは黒紋付がピッタリと決まって まるでお人形さんみたいですね。 おちゃめで活発な芸妓さんです。

後方にスラリと立っている方は、地方のるり羽さんです。 美人で粋に三味線や唄をうたわれる姿はかっこいいんです。華がありました。

長崎の思案橋から山の手に入って行くと長崎検番や料亭花月などがある丸山があります。 そこの丸山音頭です。

長崎には、「くんち」という大きなお祭りがあります。 そのお祭りの時に「もう一度!・アンコール」という意味のかけ声「モッテコーイ」 を囃して再演をたのみます。この双方の掛け合いや引き具合いが面白いんですよ。

しかし、踊りの「モッテコーイ」は正しくは「ショモーヤレー」と囃します。 晩餐会では、「モッテコーイ」も「ショモーヤレー」、、、片や「モッテカエレー」なども でて賑やかな宴会でした。

長崎の南にある島原半島の中央に温泉で有名な雲仙があります。湯の街の手ぬぐいにみたてた布を粋に振りながら踊る雲仙音頭です。

晩餐会の踊りは、「長崎ぶらぶら節」「浜節」「丸山音頭」「雲仙音頭」「もみじの橋」と お座敷遊びの豪華版でしたよ。

カピタン部屋に「ショモーヤレー」、「ショモーヤレー」の声が響いていました。

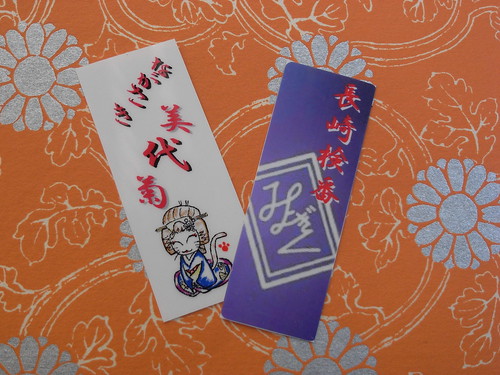

長崎の出島にあるオランダ商館長・カピタン部屋で2010年12月18日18時からいよいよ

レトロ体験の晩餐会が始まりました。

歴代の長崎奉行や佐賀藩の鍋島や福岡藩の黒田のお殿様みたいなエライ方がカピタン部屋で

オランダ商館長と宴会をされていたんですって。

カピタン部屋は、時の流れが今の忙しない世界とちがってゆったりと感じられる空間。

静かで落ちつた大広間でこの絵のような華やかな宴会をしてたんですね。

カピタン(甲比丹、甲必丹、加比旦)とは江戸時代、東インド会社が日本に置いた商館の

最高責任者「商館長」のこと。(Wikipediaより)

歴代のカピタンで有名な商館長はヘンドリック・ドゥーフとヤン・コック・ブロンホフです。

古賀人形「紅毛夫人」のモデルはブロンホフ夫人だったんすね、知らなかったなぁ。

それはそうと、、、「甦る出島」のクイズ!カピタン塾ってご存知ですか?

出島にまつわるクイズ10問に答えて正解だと出島の壁紙をダウンロードできるんですよ。

モチロン、全問正解で壁紙もらいました。 カンタンクイズなんですよ。

「出島和蘭商館晩餐会 in カピタン部屋」に行ってきました。

長崎出島のオランダ商館長の復元部屋で長崎検番の芸妓さんたちの踊り、接待ありとは

なんと贅沢な初企画です。

しかも、商館長のカピタン部屋ですよ!! ウキウキで出かけました。

出島和蘭商館晩餐会 in カピタン部屋

12月4日(土)、12月11日(土)、12月18日(土)

18:00〜20:00

19世紀初頭(1820年代)商館長ブロムホフや、商館医シーボルトたちが活躍した

時代の復元建物、カピタン部屋で、当時の再現料理等をご堪能いただきます。

丸山の長崎検番の皆さまのおもてなしもお楽しみに。

概要

お料理 ターフル料理(和華蘭料理・一部再現料理)

商館長会議体験と乾杯、長崎検番による踊り、お座敷遊び 他

お楽しみ抽選会

長崎市文化観光部出島復元整備室:企画

カピタン部屋内での晩餐会は初試みで、そのつど検番の芸妓さんも替わって内容の濃い

大宴会でした。 定員20名とオランダの学生さん4名が招かれました。

その濃い内容をこれから6回に分けてご紹介していきますね。

予定では、

1)カピタン部屋(宴会場)2)料理メニュー 3)長崎芸妓さん 4)プレ・イベント

5)こぼれ話 6)送り三味線

これはうれしい!と検番の芸妓さんと記念に。

最後は長崎検番の「送り三味線」もあって粋な風情のようすなどを録画しましたよ。

大宴会の熱がさめないうちに、、、お楽しみに。

どこの道路わきにでも咲いている野の花は小さくても健気です。

野の花の写真は、自分がてらうことなく一瞬の時を掴めるので好きです。

高性能になったデジカメはマクロにするとラクチン設定で小さい花でも私の格好の

モデルになります。

まるで花の精が住んでいるようです。

どうしてこのようなスガタ、カタチ、イロがでるのでしょう。

健気に咲いた花は、だれにほめられずとも見られることもなくても咲き、枯れていきます。

アッパレですね。見習わなくちゃ、、、。

花もですが、生けるものは全て一時のすばらしさを記憶として持ち続けることはできません。

せめて記憶の呼び戻しになるなら何枚も取っておきたいのです。

私は、いつも RICOH GX100というデジカメを持ち歩き、さっと撮るのが習慣になっています。

肉眼で見たのとまたちがって写真は「時」を切り撮ることが出来ます。

私のような写真オンチでも、気がねなくたくさん撮っては Flickr にあげています。

Flickrはネット上にある写真館みたいなもので便利ですね。

2010年の11月までに6000枚撮っていました。

後一ヶ月で500枚プラスとして年間6500枚、毎日平均すると18枚になります。

来年はもっと撮るでしょう。

久しぶりに、住吉のアンサンブル・カフェにhちゃんと行きました。

hちゃんは冷製タラコのクリームパスタを注文。

いつもにもれず、人のものが美味しそうに思える私に生ハムとパスタを分けてくれる

やさしいfちゃん。 美味しいな〜、ありがとう。

来春は福岡の専門学校に新たな旅立ちです。

大変かもしれませんが、好きで楽しそうな道が見つかったんですね。

よかった、よかった。

ここはそば粉のガレットが有名なのです。

アンサンブル・カフェの新しいスッタフも入りメニューも充実していました。

ガレットだけでなくお気に入りのペンネもメニューに増えて楽しみです。

映画の後にゆっくりとランチをして楽しい日曜日の午後でした。

小浜の足湯に行ってきました。

日本一『105mの足湯』 平成22年2月2日(火)オープン! したてです。

ポッカポカのお湯にくるぶしの下まで足を浸けてシッカリ温まります。

竹かごに食材を入れて蒸すことができるそうです。いいなあ、無料です。

蒸す時間:卵 8分〜10分、じゃがいも 20分〜30分、タコ、車海老、さざえ 7分目安に。

次回に行く時は、海を見ながら牡蠣、さざえ、じゃがいもを蒸してビールをグ〜ッと飲もうっと。

足湯の帰りは誰が運転するかが問題ですが、、、、

Sさんを雲仙に家族で案内しようと小浜の手前から登りました。

登山道を間違えたのでUターンした時に、あっ、りんごが木に!と思わず車上の4人は凝視。

王林でしょうか? 青黄色い大きな実が細い枝になっていました。

りんごではなく、ラ・フランスじゃないですか、、、、、めずらしか。

私は思わずSさんに「とって!!」と頼みました。

するとSさん「ええっ、それはできないでしょう。」とビックリ、ご勘弁をというような顔です。

いやはや、写真に「撮って」と「盗って」を勘違いされてその場は爆笑ものでした。

そういう無体なことを言い出すだろう私の性格を見抜かれてますね。大いに反省しなければ。

雲仙の白雲の池は紅葉が始まっていました。

あまり知られていないのか子どもが小さい時にあそびに来た時と変わらない風景の池です。

当時はオタマジャクシがたくさんいて、池でアヒルのボートを漕いだのでした。

雲仙の平日は静かで閑散としていました。

長崎でショアジギングをしたいとお客さんがはるばる遠方からきます。

ところが、、、です。ああ〜ら!台風接近中。

九州は台風のメッカですもの秋はしかたない、コロコロ天気が変わるんですよ。

天候ばかりは願ってもうまくスケジュールを合わせてはくれませんね。

でも、少しでも長崎の海を楽しんでもらいたいので台風前だけど景気付けに

一匹でも釣れたらと釣りに行ってきました。 先行釣りです。

堤防は風ビュービューです。 2メートルから2.5メートルらしかったのですが

だあ〜れも堤防にはいませんでした。

ラインが風に飛んで底をとるまでにUの字に流されてしまします。

是非とも一匹でも・・・・・と釣ること1時間。

釣れました!! よかった〜です。

澄んだ空にトンビが飛んで一瞬、風の中でふわり止まりしたのを真下で

釣りをしながら見れたんですよ。 わああ、、カッコヨカ〜です。

翼を大きくひろげを得意げな姿で浮き、風の流れをつかんでいるようでしたよ。

日暮れになると海のかなたに夕焼けが空一面ひろがりました。

刻々とあかね色も変わっていきます。時を止めたいぐらいです。

遠くに行かなくても身近にこんな美しい日没を見れるんですからありがたいと思います。

長崎県諫早市のはずれの小長井に重症心身障害児(者)施設みさかえの薗という施設があります。

長崎から約47㎞車で約1時間半の距離、もうすぐで長崎県と佐賀県の境という所にあります。

そこの施設に毎月仕事で行くのですが、途中に見かけるフルーツバス停です。

目の前はムツゴロウで有名な有明海が広がっています。

イチゴとメロンのバス停 from yamada yukari on Vimeo

そのバス停は、当時の小長井町が20年前の長崎旅博覧会にあわせてイチゴやメロンなど

全部で5種類16個のフルーツのバス停を国道沿いつくったそうです。

最近、新しく塗りなおしたらしくカラフルな姿が道路沿いに目立っています。

このルートのスイカに始まってイチゴやメロンを横目にみながら左折して

山側に車を走らせます。

「むつみの家」はもっと山側のピクニックパーク・ハーブ園の山茶花高原の近くでしたが

2008年に地の利の良い国道に近い新施設がオープンしました。

月日の経つのは早いもので音楽療法士としてみさかえの園に通って20年がたちました。

帰りに道路沿いにたくさんある牡蠣焼き屋さんで牡蠣やアサリ、地下もの野菜を買って

帰るのが楽しみなんです。

ここ何年か続けて、波佐見の教育委員会の依頼でわらべうた講座を持つことになりました。その講座でわらべうたの道具づくりとして、きつねの人形が作りたかったのでした。

波佐見ならではの磁器のの白いつるりとした冷たい感触のきつね顔がねらいでした。黒澤明監督の「夢」に出てくるようなきつねです。

嬉しくも、冨田良介さんや教育委員会の太田さんに多大にお世話になって実現したのです。きつね顔は世界に1個も同じものはない手作り磁器ですもの。磁器なので少し重くはなりましたが、オリジナルきつねさんが生まれました。

冨田さんは、こんな盃やかわいいカバやうさぎのオブジェも作っていらっしゃいます。こんな盃で日本酒を飲むとお猿さんが「お仕事お疲れ様でした」って言ってくれてるみたいですよ。

今日も、一日おつかれ様でしたね。

400年の歴史をもつ波佐見は 都会で人気のある白山陶器のある町です。陶郷の里、中尾山を登って行くと中腹にある川の欄干もみごとな陶器製です。

中尾山の一番奥の建物が伝習館です。付近は桜の木が並び川の水を貯めた水貯路の横に建っていました。

水は虚空蔵山から流れる清らかな川です。 伝習館の上は緑広がる林道が続きます。