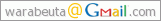

長崎の出島にあるオランダ商館長・カピタン部屋で2010年12月18日18時からいよいよ

レトロ体験の晩餐会が始まりました。

歴代の長崎奉行や佐賀藩の鍋島や福岡藩の黒田のお殿様みたいなエライ方がカピタン部屋で

オランダ商館長と宴会をされていたんですって。

カピタン部屋は、時の流れが今の忙しない世界とちがってゆったりと感じられる空間。

静かで落ちつた大広間でこの絵のような華やかな宴会をしてたんですね。

カピタン(甲比丹、甲必丹、加比旦)とは江戸時代、東インド会社が日本に置いた商館の

最高責任者「商館長」のこと。(Wikipediaより)

歴代のカピタンで有名な商館長はヘンドリック・ドゥーフとヤン・コック・ブロンホフです。

古賀人形「紅毛夫人」のモデルはブロンホフ夫人だったんすね、知らなかったなぁ。

それはそうと、、、「甦る出島」のクイズ!カピタン塾ってご存知ですか?

出島にまつわるクイズ10問に答えて正解だと出島の壁紙をダウンロードできるんですよ。

モチロン、全問正解で壁紙もらいました。 カンタンクイズなんですよ。

「出島和蘭商館晩餐会 in カピタン部屋」に行ってきました。

長崎出島のオランダ商館長の復元部屋で長崎検番の芸妓さんたちの踊り、接待ありとは

なんと贅沢な初企画です。

しかも、商館長のカピタン部屋ですよ!! ウキウキで出かけました。

出島和蘭商館晩餐会 in カピタン部屋

12月4日(土)、12月11日(土)、12月18日(土)

18:00〜20:00

19世紀初頭(1820年代)商館長ブロムホフや、商館医シーボルトたちが活躍した

時代の復元建物、カピタン部屋で、当時の再現料理等をご堪能いただきます。

丸山の長崎検番の皆さまのおもてなしもお楽しみに。

概要

お料理 ターフル料理(和華蘭料理・一部再現料理)

商館長会議体験と乾杯、長崎検番による踊り、お座敷遊び 他

お楽しみ抽選会

長崎市文化観光部出島復元整備室:企画

カピタン部屋内での晩餐会は初試みで、そのつど検番の芸妓さんも替わって内容の濃い

大宴会でした。 定員20名とオランダの学生さん4名が招かれました。

その濃い内容をこれから6回に分けてご紹介していきますね。

予定では、

1)カピタン部屋(宴会場)2)料理メニュー 3)長崎芸妓さん 4)プレ・イベント

5)こぼれ話 6)送り三味線

これはうれしい!と検番の芸妓さんと記念に。

最後は長崎検番の「送り三味線」もあって粋な風情のようすなどを録画しましたよ。

大宴会の熱がさめないうちに、、、お楽しみに。

2010年10月10日を砂糖の糖=10とかけて始まった長崎シュガーロードフェスタin出島の

最終回に行ってきました。

講座3回目の長崎の料理研究家「もしもお砂糖がなかったら」脇山壽子さんでした。

「さとう」という字がどうして「砂糖」の漢字になったかは、砂のような粒で米のように白く

唐(中国)から来たものだったからだろうとの話から始まりました。

砂糖の発祥地はニューギニア→インド・・砂糖の歴史は、紀元前からとずいぶん古いそうです。

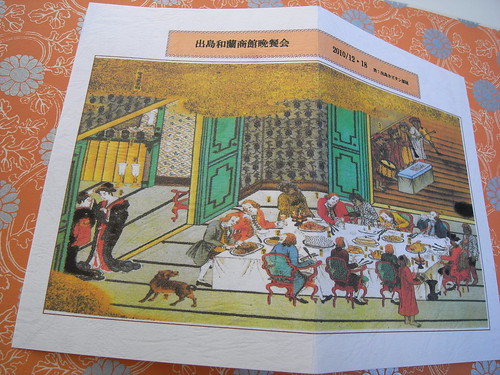

また、砂糖と同じく出島からの長崎の伝統野菜で白菜は昔、貴重な植物で盆栽のように飾って

いたそうで墨図絵が残っています。

あら、盆栽に白菜を飾ってる図は、今じゃヘンテコリン。

葉を一枚づつ剥いでは大切に食べていたそうですよ。貴重だったんですね。

また、長崎から発信したポルトガル語源の(約4000語)言葉は、カッパ、襦袢(じゅばん)

メリヤス(靴下)、ビードロ、コンパス、フラスコ、パン、カステラ、こんぺいとう・・・。

10回にわたるシュガーロード講座は、江戸時代に長崎の町がいかに砂糖で動いてて諸藩や

江戸に影響を与え、お金と換金できるものだったにつきます。

「砂糖は金なり」という時代だったのですよ。

知らないことがたくさんあって、面白い毎土曜日の講座でした。

長崎にも雪がちらほらしてきて、めっきり冬らしい寒さがやってきました。

寒さにもまけずたくさんの実をつけた柿の樹が、田舎の畑の中にではなく街中の家の前に

堂々と居たんです。

それは、白いタイルを背にして100個はあるだろうオレンジの実をつけています。

多分、渋柿なのでしょう?

葉っぱは数えるほどしか残っていないのに、枝ぶりも見事にこれだけの実をつけた柿の樹を

街中で見かけたことはありませんでした。

車で走っていたんですが、道路わきのこの樹を見たとき思わず、ワア〜!!・・・・車を止め

見入ってしまいました。

コレが人間だったらきっと、その容姿の美しさにひと目惚れだと思います。

樹が「私を見て、見て!!」って言ってる声がしましたよ。

もちろん、写真にパチパチです。 振り返るほどの美人の柿樹でしたもの。

うた

サイショハ グッチョコリンノ ハナクソ ぺッ(ぺ)

ジャンケンうたです。

きろく

このうたは、今長崎で流行っているジャンケンうたです。

最後に、ペッペと2回かけ声をする仲間と、ぺを1回だけの仲間がいました。

流行りだしたら、あっという間に広がっててびっくりしました。

幼稚園では、兄姉が小学校に通っている家の下の子が園内で教えているそうですよ。

全国的なのでしょうか? 面白いことは伝わるのが速いですね。

みんな、勇ましく元気な声を出してジャンケンしています。

(2010年11月 長崎で取材)

先日、時津町のカナリーホールで開かれた「暮らす日々のこと。展」に行ってきました。

人気があって、開く前からホールには待ちの長い列ができてたそうですよ。

ふたりの30代の主婦がたちあげた「うたたね舎」が主催したイベントでした。

一日だけの、それも午前10時半〜午後3時までの短い時間の開催です。

朝日新聞の2010年12月8日。

最後のほうに行ったので、、、でも、しっかりステキな2点を見つけましたよ。

マイナスイオンをだすといわれるサンセベリア・バキュラリス・ミカドっていう観葉植物。

以前のサンセベリア・スタッキーは枯れてしまって新しいのが欲しかったんです。

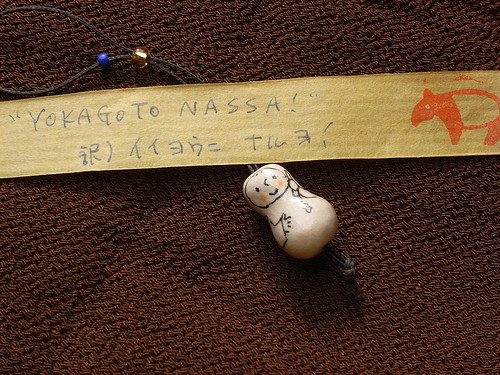

「YOKAGOTO NASSA!」=よかごと なっさ!長崎弁で人形の背中にかいてあるストラップ。

これは、疲れている友だちが少しでも元気になるようにとプレゼントします。

「うたたね舎」のおふたりは自分のしたいことを生活を大切にしながら、子育てしながら

コツコツと準備されたのでしょうね。

ご自分たちのテンポを持っててエライです。また、こんな企画があったら出かけましょう。

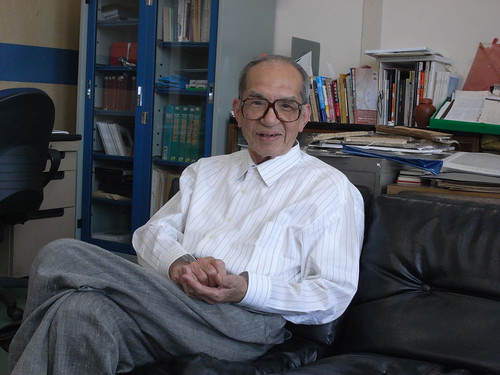

今朝、長崎歴史文化協会で越中先生の誕生日を祝う花束贈呈がありました。

先生は今日、2010年12月13日で89歳になられました。

おめでとうございます。

今日の歴史文化協会の講座は、松澤君代さんでした。 講座「幕末派遣留学と密航留学からみえてくる人間模様・文久遣欧使節団」

その前に史談会やいろんな方々のお祝いとして花束が贈呈されたのでした。

その折にも、いつものような面白い話や対話がでて、笑いの渦の中に居合わせて本当に良かったです。

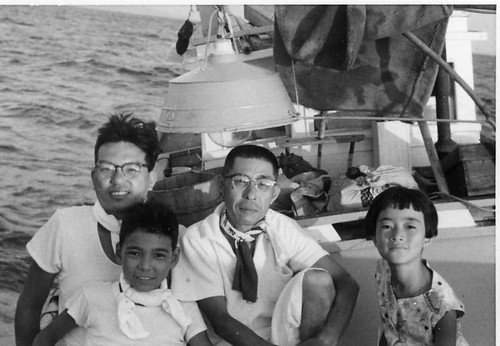

先生は、父と同じく長崎の文化財や歴史物、美術工芸、祭りごと関する仕事がら昔から 親しくさせていただいています。

先生が40歳頃でしょうか、父たちと一緒に船釣りに行ったりなど。右端が私です。

先生は、母と一歳ちがいの年上でいらっしゃいます。 今朝も、歴史文化協会に行きましたらいつも母の様子を気遣われて、ありがたいことです。

その上、私のわらべうた取材のやり方や、いろんな人との出会いを勧めて下さります。

先生に取材の心得として教わったことですが、思わず、そうだそうだ!と肝に命じて 手帳に記していました。 備忘の為に再記しておきます。

1)取材と話を聴く(勉強)のちがいを自分でわきまえる4)はとくに私が電話取材を受けて、ラジオで自身のトーンの低い声を聴いてガックリ落ち込んだ 時がありました。その時、教えて頂いた心得でした。

* 取材の時はお土産はいらない

* 取材相手の名前を出す

2)取材、記事の順番をしぼる。新→旧へ 多方面にしない

3)自分から歌わない。(キッカケをさがす時は唱えで)

*くどくど言わずにおばあさんと話すこと

4)第一声のかけ声(あいさつ)で相手を自分のペースに取り込む

これこそ、身銭を切って国内外取材をされたり、長く現役でラジオ、TV、講演に出演されてきた 貴重な経験と知恵なのだと思います。

どうぞ、これからも元気で長崎文化協会でたくさんの知識と知恵、それに笑いのある講座を続けて 下さることを願っております。

銀、銀の王様、イトヒキアジを釣った時はググ〜ンと引きが強くロッドがU字になったのです。

イトヒキアジは平ぺったいので細長いエソより水抵抗がかなりあった理由です。

X魚(イトヒキアジ)が水面にだんだん引き寄せられスガタが見え始めるときのワクワク感は

たまりませんね。

もしかしてサワラかも?と思ったり、いやいや白いから太刀かな?でも、細長くないぞ?

などなど0.数秒間にいろんな想いが巡ります。

あらぁ〜、魚屋さんで売っているような魚ではないぞ!とスガタにビックリです。

色もスガタも惚れ惚れするほどキレイな魚でした。

帰ってまな板に並べて計るとエソ:30センチと29センチ。イトヒキアジ24センチ。

24センチながら存在感有り、平面なスガタがエソの棒状と対照的です。

エソは塩焼きにするように下ごしらえして、イトヒキアジは煮付けで頂こうっと。

あと1、2本エソ釣れていたらすり身にできたのですが、ちょっと足りない釣り量でした。

エソのお腹に小さい卵子があったのそれも、サッと塩を振りかけて焼いて食べました。

おかずになったイトヒキアジの煮付けは、産直、いや釣直で頂きましたよ。

白ごはんに新鮮な魚の煮付けって贅沢ですよね。

それも、自分で釣ったものは一段と美味しかったです。

ちょっと大げさかもしれませんが、皮バック2つと靴が生き返りました。

30年ほど前のトート型の皮バックは、子育ての時さんざん使って入り口の縁はボロボロ ポケットはやぶれ、底の角は穴があいていました。

たくさん入ってスタイルがいいのですが、、、、もうダメか!とあきらめていました。

うぐいす色のショルダーバックはヌメ皮にいい味が出できたらベルトの縫い目ところから ほつれ、やぶれも出てきました。これも使って30年近くなります。

靴は、ハワイで買って12年履いて来ました。底はいくども修理しましたがすり減ってしまいました。

どの靴屋さんに持って行っても、底ならだけど、サイドのやぶれはできないですねぇ〜と言われ悲しくなっていました。

高かったし、迷って買って思い入れのある靴だったのです。

それらが、蘇ったのです!! うれしいです。腕が良い上に皮をこよなく愛して修理してくれるカモ川靴店さんのおかげです。

大浦にあるカモ川靴店さんを紹介してくれたユキさんにも早速、お礼をいいました。

修理の出来ばえをみれば皮職人の丁寧さと心意気が伝わります。こんな立派な仕事をされる方は滅多にいません。

ああ、ありがたい、よくぞ生き返ったという感謝の念がいっぱいになりました。

次回は、娘が今年パリで買ってきたブーツのファスナーがもう壊れてしまってて、「好きなのにまったくガッカリだわぁ〜」って言っていたのもまた直してもらえます。

ファスナー入院一週間、治療費3000円とは、まったく良心的でうれしい!!

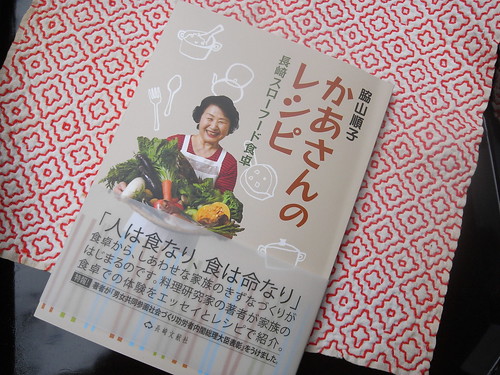

「パアン・デ・ロー」からカステラへ の講座で脇山順子先生の本を買いました。

レシピだけの本ではなく、料理をめぐる長崎のお話がプラスされている素敵な本でした。

どんなかなあ?と思ってパラパラと手に取りページをめくってみると、、、、懐かしかあ。

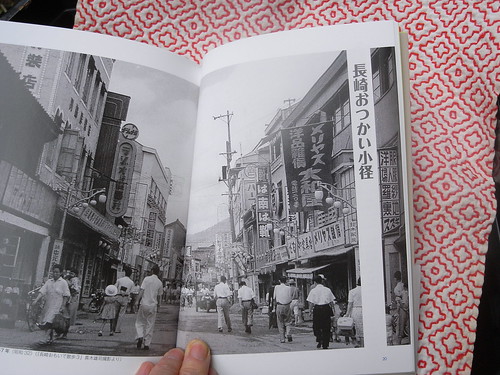

昭和32年「長崎のおもいで散歩3」のページに釘付けになりました。

昭和30年代は、私が出島オランダ商館内で暮らしていた小学生時代です。こんな風景でした。

「長崎のおもいで散歩」も面白そうでワクワクしてきました。母と一緒に見てみたい本です。

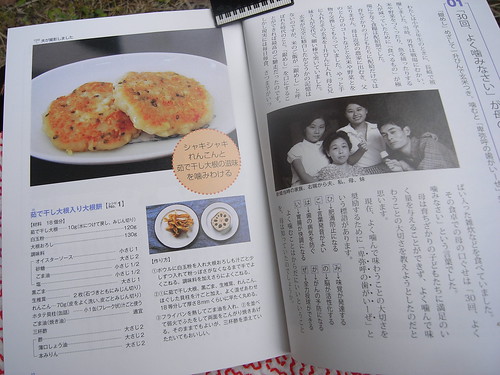

本ー01「30回、よく噛みなさい」が母の口ぐせーの記事から始まりました。

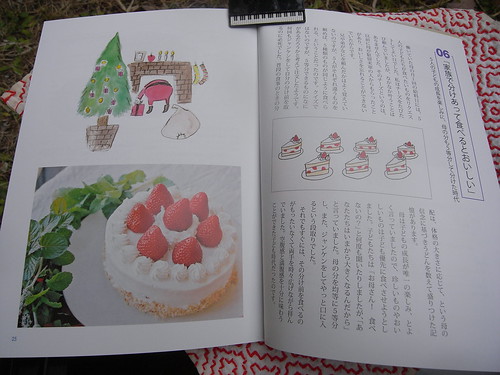

本ー06「家族で分けあって食べるとおいしい」ー

そうそう、本当にケーキやあんこ餅なども分けあってみんなで食べていましたね。

もうすぐクリスマスですがクリスマスケーキなども紹介してありますよ。

もっと子どもの食育を大切にして気を配ってあげれば良かったと反省しました。

でも、娘は高校生からお茶を習っていたおかげで「七夕」や「お月見」の茶懐石料理を

味わっていて私より味覚がスルドイなあと感心しています。

家庭料理は日頃が肝心よねって。まだまだ、、、、間に合うかも思っています。

若いお母さんに読んでもらいたい本です。

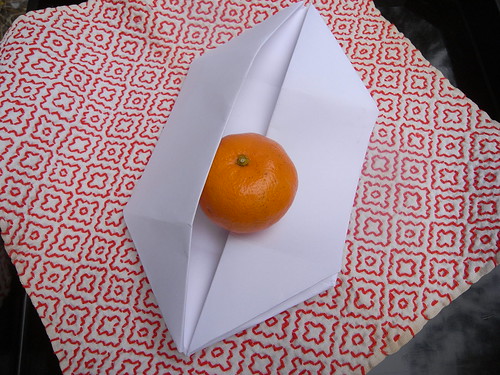

長崎シュガーロードフェスタin出島「パアン・デ・ロー」からカステラへの講座8で教えて

頂いたポルトガルの箱づくりです。

私が知っている日本の箱づくりとちょっと違っていたんですよ。

冬になると炬燵を出してみかんの皮をむいて食べたりしますね。

そんな折、ちょとしたみかんの皮などの生ごみをテーブル上に紙製ゴミ入れ箱が

あると箱ごと捨てられて重宝です。

最初は、折り方を間違えましたが脇山順子先生が丁寧に教え直して下さいました。

さあ、作ってみましょう。

上箱下箱のサイズは同じに折っても重なります。

この箱はポルトガルでは大きさや形を変えてたくさん使われているそうです。

厚紙で折るのでしっかりしていますから色紙でつくってあそぶ箱と用途が違うと思います。

折りたたんで携帯にもべんりですね。早速、この箱の良さを伝えましょう。

長崎シュガーロードフェスタin出島の 8 回目の講座に行きました。

今回は、料理研究家 脇山順子氏の講演で珍しいポルトガルのお菓子でした。

「パアン・デ・ロー」

生焼けパアン・デ・ロー(Portoの南Ovarのレシピ)

材料

A=全卵:1個+卵黄:3個+グラニュー糖:50g

B=薄力粉:25g+シナモンパウダー:少々→合わせてふるう

クッキングシート

アルミ厚型

作り方

1)オーブンを170度に温め、型にクッキングシートを敷く。

2)ボウルにAを入れしっかりと白っぽく、もったりするまで泡立てる。

3)2)にBを合わせサックリと手早く混ぜ、クッキングシートを敷いた

型に入れ、2回軽く落として空気を抜く。

4)オーブンに入れて約10分焼く。

5)表面はきつね色で中はプルリンと揺れる状態で取り出す。

6)冷ましてからいただきます。

外はハチミツをいれたような湿カステラ風、中はねっとりしたプリンのようで甘く

コクのある美味しいお菓子でした。

長崎のカステラの原型と考えられるポルトガルスタイルのスポンジケーキだ

そうで、さまざまなバリエーションがあるそうです。

先生の本「かあさんのレシピ」も購入し、面白いポルトガルの菓子箱の作り方も習いました。

ぜひ一度、作ってみようっと!! 素敵な講座をありがとうございました。

長崎の水辺の森公園と出島ワーフで今年も「ながさき実り・恵みの感謝祭2010」が

11月20(土)、21日(日)にありました。

長崎県内最大の地産地消のフェスティバルです。

新鮮で美味しい食物が安く出そろい、面白いイベントがたくさんあります。

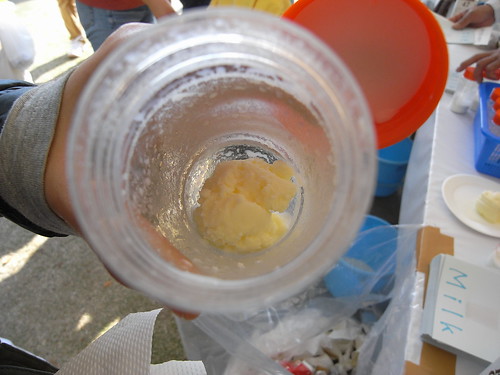

娘と私は、バター作りコーナーでバターを作って食べ、一周見てまわったらとあっという間に

ながさき和牛、 ながさきSPF豚、卵、生しいたけ、牡蠣など買って満足。

ながさき和牛の試食のコーナーは長蛇の列ですし、カレーや牡蠣焼き、大学生の創作料理や

餅つき、ヒーローショーなどもあって親子連れも多いんです。

11月というのに半袖でよいぐらいの好天気で、両手にいっぱいの買い物を袋をさげてあちこち

見て回る人で賑わっていました。

やった〜、初サワラ!!を釣りました。

嬉しかったですよ。 だって、一年も待っていましたもの。

その日は、もうこれで納竿だねとオマケに釣っていた時のことでした。

初めは、引きがエソみたいなので、、、ああ、またエソかも?と思ってリールを巻くと

ス〜と青白い姿が!・・・太刀の魚かな?

イヤイヤ、、、あ、サワラ!! だったんですよ。ス〜と釣れてふしぎ、ふしぎ。

丁度、娘が動画を撮ってくれて後でみててもキャ〜キャ〜騒いで声がうわずっていて

自分ながらニヤニヤしています。

他に、エソ34センチ、オウモンはた21センチを釣りました。

エソの目のグリーンブルーがどんな宝石よりも美しくきらきらしていました。

エソは塩をふっておいて塩焼きに、オウモンはたは煮つけにします。

初サワラは刺身と西京漬け、カルパッチョにして頂きました。美味しかったですよ。

私のショアジギング歴に残るすばらしくゆかいな一日でした。

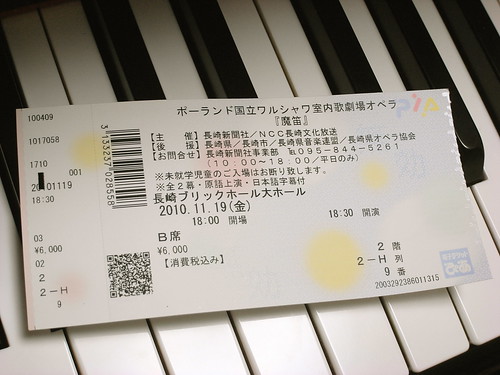

モーツァルトのオペラ魔笛を招待されて行ってきました。

オペラ魔笛は10年ほど前に娘と行ったアルカスさせぼ以来です。

全2幕上演、約3時間というモーツァルトが生涯の最後に完成させたオペラです。

長崎ブリックの大ホールも久しぶりで2002人の席がほぼ埋まるほどの盛況でした。

あらら、、と知った顔ぶれの方もたくさんいらっしゃっててこのオペラの人気度が高い

からでしょうね。

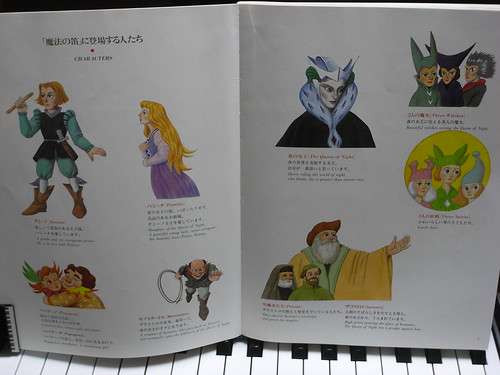

前回、観たときは音楽絵本「魔法の笛」やNHK放送の芸術劇場での前衛的な魔笛を観て

その時期も魔笛フィバーで楽しみました。

私は、夜の女王の「ああ、怖れおののかなくてもよいのです、わが子よ!」が好きですが

ほかに「私は鳥刺し」など有名なアリアもたくさんあります。

私は、2幕目の夜の女王の「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」は、自分が歌うの

ではないし歌えもしないのに、、、、高音の声が大丈夫かな?と不安になるので落ち着

いて聴けないのは困りものですね。

ピアノの連弾でRちゃんとKちゃんは「おいらは(わたし)鳥刺し」を少しずつ練習して

完奏録音したのが懐かしいです。

二人は仲良しになってもうすぐ高校生です。 わあ〜、月日は速いです。