このごろ、娘が”ほぼ日のブイヨンと言いまつがい”はホンワカしていいよね!! と言います。我ながらバカ母だと思いますが・・吾が家版・言いまつがいです。

ある日の会話

私 :「このごろ、Aさんってピノキオになってるよね!!」

娘 :「ハ? それ、どういうこと?・・・。」

息子:「それって、さ・・・高校野球の監督が部員に『お前たち!! 優勝したからって、このごろ、ピノキオになっとらんか!!』って言う・・ってこと??

・・・天狗だよ!! ピノキオは嘘をついたから鼻が伸びるんだよ!!」 完。

このバカ母の言いまつがいを・・すかさず面白い例えにして爆笑でした。。

しょうもない、言いまつがいばかりするんです。ガックリ。。

音の響きのちがいがわかるyoutubeです。

わかりやすくオルゴールの響きで実験をしています。電気楽器(電気ピアノ、キーボード・・)とピアノのちがい。ほほ〜!!と納得です。

ヴァイオリンと同じ材質の楓や黒檀の板にオルゴールをくっつけて響きを比較。木の材質もですが、共鳴ボードの形を変化させても響きがまったくちがってくるんですよ。

クリアーなちがいにビックリ!! 本は「人生が深まるクラシック入門」伊東乾著・幻冬舎新書です。

昔の人は、美しい文様を着物に、粋な紋をのれんや看板、食器にと生活の中に取り込んでいました。

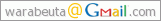

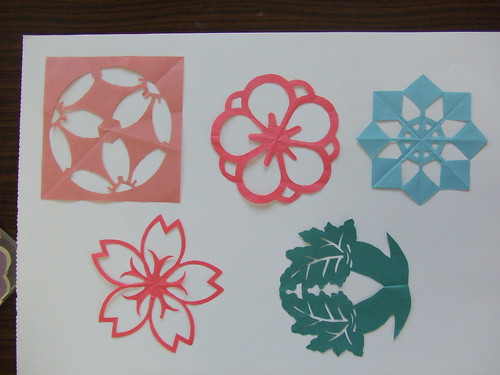

紋切りあそびは、紙を折って紋を切り抜き、広げると紋型が現れる。江戸時代に盛んになり・・この数年また復活のきざし。東京のエクスプランテが紋切り型のブームを作っています。

幾重にも折った紙をハサミやカッターで丁寧に切っていく。切った折り紙を開く時のワクワク、広げたら思いがけない紋型の美しさに驚きがあります。音楽教室でもたくさん作りましたよ。

教室でも、アミちゃんは工作が大好きでした。紋切り型にはまり小4生の夏、毎日3つ、4つと少しずつ切りため、アルバムにして夏休みの宿題に。見事なアルバム完成!! 2007年のことです。

見た人は、小学校4年の作品と言うと「ホ〜、スゴイ!!」とびっくりします。

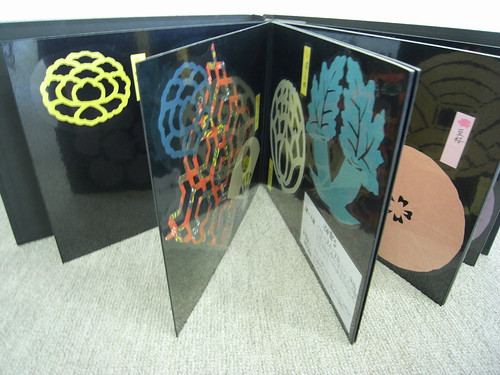

米袋パンパンに、新潟から新米コシヒカリが届きました。うれしい!!

新潟は日本一の米どころです。お米もさながら鮭、ニシン、ハタハタ・・美味しい魚もいっぱい。今から30年前に2年間くらした土地で、長崎育ちの私には新鮮な毎日でした。

思い出すのは、笹神村から新発田へつづく平野に米畑がドーンと広がる風景。春は一面の若緑のじゅうたん、秋には黄金色の穂先をたれた実りの畑。風がザ〜ザ〜とそよぐと若緑のじゅうたんは旗めく・・・。

お米どころにはうたもある。東京の坂野さんから届いた”月刊さかのちえ“にステキなお米のうたが載っていました。

福島のお手玉うた

米という字を ほどいてみたれば

八十八と よめまする よめまする

米を作るにゃ 春 夏 秋 冬

八十八の 手間かかる 手間かかる

米をほろけば 神や仏の

八十八の ばちあたる ばちあたる

炊き上がったホカホカの白飯は一番のおごちそうですね。 銀シャリは、おいしく。美しい。

おもしろかったTEDの話です。

2009年のTED「サイモン シネック: 優れたリーダーはどうやって行動を促すか」の中でスティーブ・ジョブズが卓越したリーダーといっています。

シネックは、ジョブスのWhyをとりあげ、とてもわかりやすい例として。

注意:日本語字幕がでない時は、タイムラインの下のスタート・ポーズボタン(一旦停止)をクリックしてJapaneseにして下さい。

人は、三重円の核、①中心円はWhy(なぜ?)→②外円はHow(どうやって)→③最外円はWhat(何を)・・の方向順に惹かれると。

スティーブ・ジョブズのWhyは=「我々のすることはすべて 世界を変えるという信念で行なっています」「違う考え方に価値があると信じています」

Whyが人々の中心核を突いています。本当にジョブスは素晴らしい信念のリーダーだったんですね。

前回のTEDを紹介した時はジョブスは亡くなっていなかったのに。。。

人の心をゆさぶるリーダーがこの世からいなくなった!!

今年も、栗ご飯を炊く季節になってきました。

娘が「栗ご飯、作ってみようかな?」ノリ気です。朝のお弁当を作るようになったからですね。ところが、渋皮を剥くのが思ったより手間がかかって・・・「栗ご飯って、面倒かとね!!」ブツブツ。。

フィスラー鍋の2ピンで5分圧縮して炊いた栗ご飯・4合です。

栗は剥くとだいぶ目減りするので、剥き栗を量ってから炊く米量をきめた方が良い。実栗量から米量の適バランスを割り出してみました。

栗と米のgoodなバランス: 剥き栗40gにつき1合

栗を多くが好みならば50gに。参考に去年、”渋汁つき栗ご飯”に作り方を動画で紹介しています。

渋汁の色が白米に淡い曙色(あけぼのいろ)について・・ほわっ〜と香りもいいんですよ。ついつい、二膳も食べてしまって・・太る季節でもあります。美味しいからシカタナイ!!

他所で栗ご飯を食べたことのない娘は、「白か栗ご飯って、想像できん!!」と言っています。

黄色い稲の田んぼが一面に広がっていると・・顔がほころびます。10月は収穫の秋。

長崎市には稲を作る土地がないので、近郊の諫早市が県下一番の米どころ。諫早平野を抜けて有明海沿いの小長井町も海産地ながら田んぼでは稲刈りでした。

やっぱり、時間や手間がかかっても乾燥機を使っていないお米は美味しい。稲木に掛けて天日で干すので「掛け干し米」「はさ掛け米」と言われています。

この時期、我が家にも新潟から新米が送られてきます。目に浮かぶのは、風に吹かれ黄金に波打つ新潟の広平野。「こしひかり」の玄米を少しずつ精米して食べます。ぜいたくでありがたい!!

青空のもとに稲穂が実っていると・・・手を合わせ、天の恵みに感謝します。

2ヶ月ぶりにショアジギングに行きました。

朝早く4時過ぎに起きて、結び方・オルブライトノットの復習して出陣。岸壁はまだ暗いのですが、もうエサ釣りの先客が早々と。下手っぴは迷惑にならないように端の方です。

あぁ!!ピョン、ピョンと魚が海面を飛んでる!!「サゴシだ!!」と隣の人が。でもダメダメ。やっとこ釣れたのが・・ダツ。。歯が鋭くてサンマを細長くしたような魚です。しかし、釣果0よりありがたい。

ダツは針先のような口と歯で人体を突き刺すことも。人を死傷させる危険性のある魚だった!! 沖縄の漁師では、昔から、「ダツは鮫より怖い」と言われているそう。

釣った魚は食べたい!! 脂肪の少ない味だそうなので、塩、胡椒して唐揚げに。淡白ながら美味しかった。でも、不思議なことに骨が緑色!!だったんですよ。

海中で凶器の口で突進するダツが現れたら・・ゾッとします。会いたくないなぁ。。

生のピーナッツ(落花生)450gを250円で買ったんです。安かった!!

ビールのおつまみにもgoodだし、塩ゆでにしてみようと。。水の3%の塩加減がベストらしい。洗って、ひたひたの水に塩を入れ、フィスラーの圧力鍋で8分。カンタンにゆで上がりました。

レシピ

生ピーナッツ:450g

水:400cc

塩:12g

これは、選りすぐった・・よいところ。

今まで、パクパク食べていたのは、大村の浦川豆店の塩ゆでピーナッツ。長崎空港(大村市)に行ったついでに買っていました。美味しいんです。

安くてカンタンな塩ゆでピーナッツ!!を狙ったのですが・・・カラを剥くのが大変。浦川豆店のとちがう!!せっかく剥いても、実が半分からワレたり、空洞や萎んだ実でハズレが多い。

あ〜ぁ、たくさん冷蔵庫に眠っています。安物買いのくたびれ儲け。。

浦川豆店 本店

TEL:0957-52-2432

住所:長崎県大村市西本町478-11

江戸時代、中国の貿易船が停泊し、にぎわった長崎・大黒町の唐人船です。

何と言っても、浜市アーケードのこみようは尋常でなかった!! 16名の根曳(ねびき)衆が約3.5トンの唐人船を引き回す姿は、重そうです。 そのガンバル姿に拍手とドイ、ドイの掛け声。

ジャ〜ン、チャ。ジャ〜ン、チャ。ドラの音が鳴ると、一人づつ根曳の若衆が胸をはって立ち上がり。かっこいい!! 濃い青藍色から淡くぼかした衣装も凛々しく演出がこっていました。

くんち客も太鼓、ドラの唐楽(とうがく)の音に合わせ、手拍子と掛け声でウキウキ。盛り上がった大黒町・唐人船でした。

コッコデショ勇姿ばかりではありません。2011年の本古川町の御座船です。

本古川町の役員さんに山高帽に黒紋付きの同級生が。あらぁ!! 久しぶりと名前を覚えてなくても顔でわかります。お互い東高を卒業して40年も経って、黒紋付の着物が似合う年になりましたね。

町名が分割されて古川町と万屋町が本古川町として。総ひのき造りを1954年に建造して奉納です。笛の合図で根曳衆の気合の入った立ち上がりがカッコイイ!! 庭先回りは江崎べっ甲店前でした。

先導役・長采(ながざい)がパンと地面を打つ音で御座船を止める。このパン!!と、〆太鼓、大鉦のお囃子、間のとり方が絶妙で耳に残っています。

追っかけのようになってきました。浜市アーケードのコッコデショ。

長崎の繁華街中心地は、閉店した大丸デパート前。例年、クライマックスが演じられて来ました。それが、心配をよそに、黒山の人集り。身動きできない!!瞬く間に見物者であふれて、熱気ムンムンでした。

36名が一緒に唱える声を聞くと、鳥肌がたってジ〜ンとなります。やはり長崎くんちのハイライト地点。7年に一度しか見れないとなると、今しか味わえない!! 生の感動が体に沁みてきます。

野太い声も枯れて、体力の限界まで演じて下さる樺島町の方々に感謝!! 三箇所で見れたことは全くラッキーでした。

裏方から支える方々の努力と献身に拍手を送ります。ありがとうございました。

同じコッコデショではないか?と・・いやいや、何度みてもワクワク。松翁軒前です。

公会堂わきから、右左にゆれながら電車軌道まで進む姿も美しい!! 采振りの子どもが反り返って采を大きく振りながらの 登場です。よやさのさ〜、ほ〜ぉ〜え〜・・・・・

担ぎ手36名が息を合わせないと太鼓山は空高く飛ばせない!! 4名をのせた太鼓山は重量1トンです。

長崎くんち・庭先回りMAPもですが、NBC長崎放送のおくんちナビは大いに役立ちました。同じことを FBに出島復元整備室長の馬見塚 純治さんもコメント。

もひとつ感じたのはおくんちナビが充実&定着してきたり、スマホ、ツイッタ−、FBの普及で追っかけが完全にくんちの楽しみ方の一つとしてブレークする予感。長崎さるくを遥かに超越して市民や観光客のみなさんが追っかけさるいてました。

私も同感!! 長崎くんちの楽しみ方が変わっていく気配を感じました。

江戸時代(1634年)より続く長崎くんちが始まりました。10月7・8・9日。

2011年の踊町と演し物

紺屋町 傘鉾・本踊(ほんおどり)

出島町 傘鉾・阿蘭陀船(おらんだぶね)

東古川町 傘鉾・川船(かわふね)

小川町 傘鉾・唐子獅子踊(からこししおどり)

本古川町 傘鉾・御座船(ござぶね)

大黒町 傘鉾・本踊・唐人船(とうじんぶね)

樺島町 傘鉾・太鼓山~コッコデショ

長崎の古くからある55町(昔は77町)が順番に演し物をします。今年は、7年に一度巡ってくるコッコデショが出演です。これは、樺島町名物の演し物。東京から観に来る人も大勢います。

コッコデショ・その1です。

庭見世から長崎の町は、祭りが終わるまでシャギリの音で浮かれます。一番人気のコッコデショ。3箇所:市民会館前・松翁軒前・浜市アーケードで見ることができました。

タイミングよく出会えてわくわくでした。 カッコよか〜!! うっとり。。

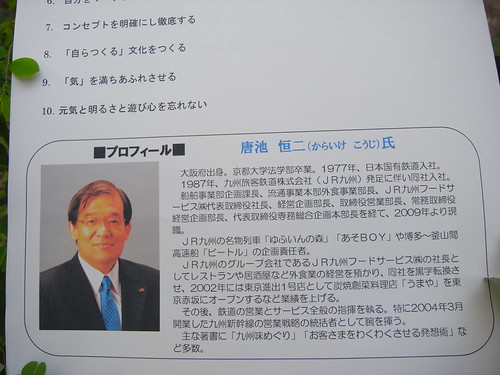

長崎伝習所主催の「福地茂雄氏プロデュース講座」第2回・唐池恒二さんのお話です。

「僕は、ネーミングの天才ではなく、神様です。」と言われるほどユニークな列車名の名付け親。唐池恒二さんはJR九州のトップ。

「ゆふいんの森」「あそBOY 」「はやとの風」など列車をつくり旅を楽しむ!!の追求人です。なぜ、走らせたか!! その名物列車誕生の話しにググっと惹きこまれました。

旅話しでは、宮崎県日南市にある”飫肥(おび)”の町は景観日本一と。昔、飫肥藩5万1000石・伊東家は、隣の薩摩藩90万石・島津氏とは違う独自のスタイルを貫いた小藩だったそうです。

この飫肥は、30年前から通りに電信柱、電線が無く地中化してる旧城下町。町内申し合わせ事項のよって街並みに統一感がでて「九州の小京都」と呼ばれて。木のおもちゃようなの観光特急「海幸山幸」で宮崎から1時間。以前、お土産にもらった”泰平せんべい”のある所でした。

車両の外装、内装にもこだわり、わくわく列車の旅を!! ビジョンかかげてる唐池さん。講座は、電通とE電、国鉄バス勤務の時代、クレーム処理など、気合のはいった笑いのある話術にすいこまれて2時間があっという間に。。

夢のある小じんまりとした列車の旅。時代が望んでいる!!・・と思いましたよ。

ありがとうございました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*講座チケットは、前売り券=4,000円(全6回通し)、当日券=各回1,000円(学生500円)。

販売は、長崎市役所本館地下売店、長崎伝習所事務局(市民活動センターランタナ内)、長崎ブリックホール、浜屋プレイガイド、くさの書店で販売。

お問い合わせは、伝習所事務局の長崎市市民協働推進室 電話095-829-1125。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜