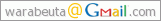

「パアン・デ・ロー」からカステラへ の講座で脇山順子先生の本を買いました。

レシピだけの本ではなく、料理をめぐる長崎のお話がプラスされている素敵な本でした。

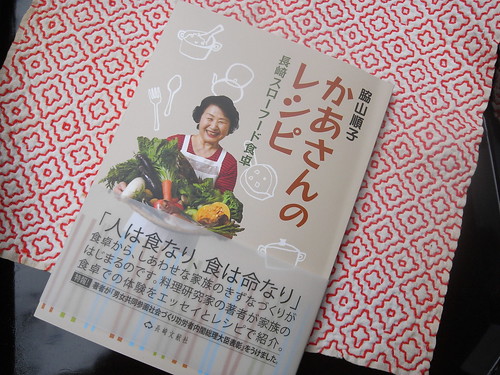

どんなかなあ?と思ってパラパラと手に取りページをめくってみると、、、、懐かしかあ。

昭和32年「長崎のおもいで散歩3」のページに釘付けになりました。

昭和30年代は、私が出島オランダ商館内で暮らしていた小学生時代です。こんな風景でした。

「長崎のおもいで散歩」も面白そうでワクワクしてきました。母と一緒に見てみたい本です。

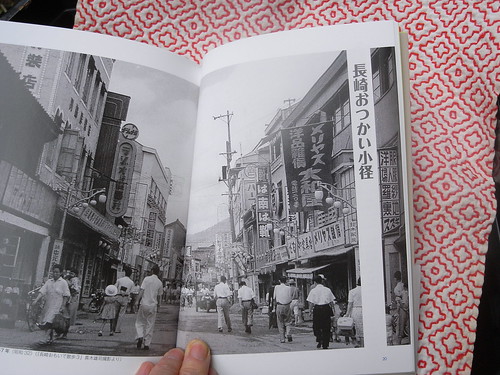

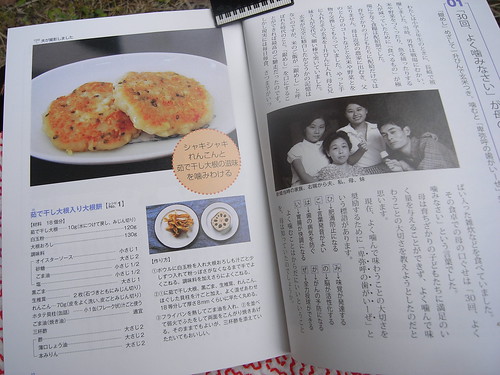

本ー01「30回、よく噛みなさい」が母の口ぐせーの記事から始まりました。

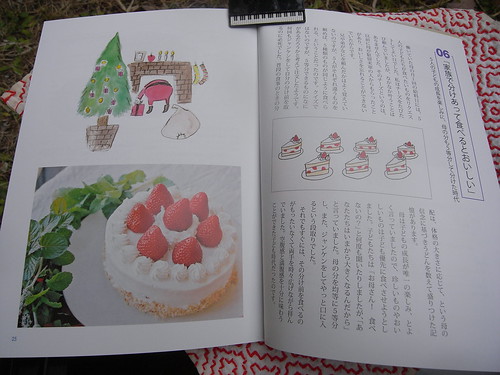

本ー06「家族で分けあって食べるとおいしい」ー

そうそう、本当にケーキやあんこ餅なども分けあってみんなで食べていましたね。

もうすぐクリスマスですがクリスマスケーキなども紹介してありますよ。

もっと子どもの食育を大切にして気を配ってあげれば良かったと反省しました。

でも、娘は高校生からお茶を習っていたおかげで「七夕」や「お月見」の茶懐石料理を

味わっていて私より味覚がスルドイなあと感心しています。

家庭料理は日頃が肝心よねって。まだまだ、、、、間に合うかも思っています。

若いお母さんに読んでもらいたい本です。

長崎シュガーロードフェスタin出島「パアン・デ・ロー」からカステラへの講座8で教えて

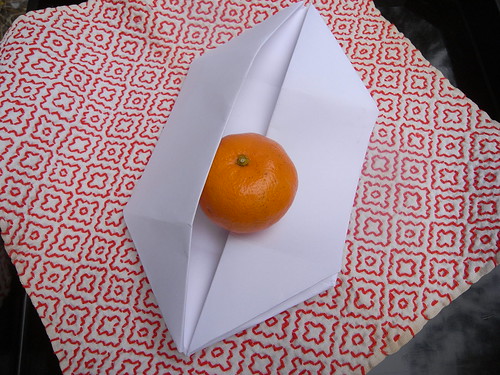

頂いたポルトガルの箱づくりです。

私が知っている日本の箱づくりとちょっと違っていたんですよ。

冬になると炬燵を出してみかんの皮をむいて食べたりしますね。

そんな折、ちょとしたみかんの皮などの生ごみをテーブル上に紙製ゴミ入れ箱が

あると箱ごと捨てられて重宝です。

最初は、折り方を間違えましたが脇山順子先生が丁寧に教え直して下さいました。

さあ、作ってみましょう。

上箱下箱のサイズは同じに折っても重なります。

この箱はポルトガルでは大きさや形を変えてたくさん使われているそうです。

厚紙で折るのでしっかりしていますから色紙でつくってあそぶ箱と用途が違うと思います。

折りたたんで携帯にもべんりですね。早速、この箱の良さを伝えましょう。

長崎シュガーロードフェスタin出島の 8 回目の講座に行きました。

今回は、料理研究家 脇山順子氏の講演で珍しいポルトガルのお菓子でした。

「パアン・デ・ロー」

生焼けパアン・デ・ロー(Portoの南Ovarのレシピ)

材料

A=全卵:1個+卵黄:3個+グラニュー糖:50g

B=薄力粉:25g+シナモンパウダー:少々→合わせてふるう

クッキングシート

アルミ厚型

作り方

1)オーブンを170度に温め、型にクッキングシートを敷く。

2)ボウルにAを入れしっかりと白っぽく、もったりするまで泡立てる。

3)2)にBを合わせサックリと手早く混ぜ、クッキングシートを敷いた

型に入れ、2回軽く落として空気を抜く。

4)オーブンに入れて約10分焼く。

5)表面はきつね色で中はプルリンと揺れる状態で取り出す。

6)冷ましてからいただきます。

外はハチミツをいれたような湿カステラ風、中はねっとりしたプリンのようで甘く

コクのある美味しいお菓子でした。

長崎のカステラの原型と考えられるポルトガルスタイルのスポンジケーキだ

そうで、さまざまなバリエーションがあるそうです。

先生の本「かあさんのレシピ」も購入し、面白いポルトガルの菓子箱の作り方も習いました。

ぜひ一度、作ってみようっと!! 素敵な講座をありがとうございました。

長崎県菓子工業組合の岩永梅寿軒の岩永徳二氏の講習でした。

シュガーロード講座の7回目は、和菓子や砂糖文化に力を入れて伝えていかなければ!

という意気込み感じられました。

先日は、「落雁のつくりかた」が旧長崎内外クラブ横の芝生広場であったり、

この「龍」をかたどった工芸菓子や桃カステラの実習とか面白い取り組みをされています。

講座は、「和菓子の一年」というお話でした。

和菓子の一年

一月(睦月・ムツキ)正月

鏡餅、お題菓子、花びら餅(松、竹、梅、水仙、鶴、亀等を題材)

お節料理などが食される。

五日(小寒)、七日(人日、七草粥)、十一日(鏡開き)、

十七日(土用年に4回有り)、 二十日(大寒)

二月(如月・キサラギ )

節分菓子(豆類)、草餅(蓮餅)等。

三日(節分)、四日(立春)、十九日(雨水)

(立春、立夏、立秋、立冬の一日前をのことを節分という。)

三月(弥生・ヤヨイ)

上巳の節句、お雛様の節句(桃菓子=長寿)、彼岸(牡丹餅・ボタモチ)、草餅、

桜餅、卒業。

六日(啓蟄・ケイチツ)、十八日(彼岸の入り)、二十一日(春分の日)、

二十四日(彼岸明け)

四月(卯月・ウヅキ)

入学(桜等を題材)、桜餅、花見団子等。

五日(清明・セイメイ)、十七日(土用)、二十日(穀雨)

五月(皐月・サツキ)

端午の節句(鯉菓子、かしわ餅、ちまき等)。

五日(端午の節句)(立夏)、二十一日(小満)

六月(水無月・ミナヅキ)

水無月、ういろう系菓子。

六日(芒種・ボウシュ)、十六日(和菓子の日)、二十一日(夏至)

(和菓子の日・嘉祥菓子の日、{嘉祥元年・848年}仁明天皇が菓子を神前に供え疫病除けを願ったと伝えられています。)

七月(文月 ・フヅキ)

七夕(棚機)、棚機女、乞巧奠・キコウデン、 織姫様彦星様伝説、短冊、中元、

土用餅。

七日(七夕・小暑)、二十一日(土用・土用餅=アンコロ餅)、二十三日(大夏)

八月(葉月・ハヅキ)

お盆(盆菓子)、細工菓子、口砂香等(口砂香=白米、落雁=もち米)。

七日(立秋)、二十三日(処暑・ショショ)

九月(長月・ナガツキ)

重陽の節句、菊の節句(着せ綿、菊類)、彼岸(萩の餅)十五夜(団子)。

八日(白露)、九日(重陽)、

二十日(彼岸の入り)、

二十二日(十五夜{中秋の名月、旧暦八月十五日}、

十六日・イザヨイ(立待月、居待月、寝待月、更待月、別名=芋名月)、

二十三日(秋分の日)

十月(神無月・カンナズキ)

長崎くんち(くんち菓子)桃饅頭、金花湯、ぬくめ細工菓子。

七、八、九日(長崎くんち)、八日(寒露)、二十日(土用)、

二十日(十三夜{旧暦九月十三日、別名 栗名月 豆名月})

二十三日(霜降・ソウコウ)

十一月(霜月・シモツキ)

亥の月(十一月六日〜十二月五日)、亥の日(十一月九日、二十一日、十二月三日)

亥の子餅(旧暦 亥の日に食べる餅。亥の日の亥の刻に食べると万病を排すと言われる。)

炉開き(風炉から炉え変わる)亥の子餅を用いる。

七日(立冬)、十五日(七五三)、二十二日(小雪)

七五三(徳川綱吉が始めたと言われ元になったのは、髪置、袴着、帯解の成長祈願)

十二月(師走・シワス)

歳暮、冬至。

七日(大雪)、二十二日(冬至)

冬至(かぼちゃ、小豆を食べ、柚子湯に入る。長崎の旧家ではぜんざい餅を食べる。)

新年に向けてのお節料理やお菓子などの準備が行われ、又運気そば等が食される。

草稿ももたずに話されたのは和菓子に対する思いが深い方でした。

ありがとうございました。

長崎シュガーロードフェスタin出島の「洋菓子のおいしい作り方」講座6回目に行きました。

シュークリームの実演を兼ねた講座で第2回のホワイトチョコのムースといい美味しい

お菓子が食べられて嬉しいです。

今日は、大村より長崎県洋菓子協会・会長、甘木阿津美氏で洋菓子店「シュクルボワ」の

オーナーの講習でした。

作り方ポイントなどお菓子づくりの好きな方は大いに参考になったと思います。

シュークリームのレシピ

シュー生地 (「シュクルボワ」の配合、約120個分材料)

牛乳 300cc

水 700cc

無塩バター 600g

塩 15g

グラニュー糖 20g

薄力粉 600g

全卵 1000g

ファルス・クリーム(詰める中身)

生クリーム47% 2:5 カスタードクリーム

カスタードクリーム

牛乳 1000cc

卵黄 240g

グラニュー糖 220g

薄力粉 105g

バニラスティック 0.5本(真ん中から裂く)

作り方は実演されたのですが、、、、コツのポイントです。

シュー生地のコツ

*鍋に入れてシュー生地を煮込みヘラでかき混ぜる時はお寿司と同様に

切るようにヘラを使う。

*生地はヘラを横にしてルーがヘラの左右から三角形になって落ちる硬さがOK

*下火200度20分、下火160度15分(焼き色になるように)

カスタードクリームのコツ

*卵黄に砂糖を入れたら直ぐ白くなるまで(空気)を入れ混ぜる。

これは、100度の牛乳と混ぜたとき卵黄が煮え固まらないようにする為。

*薄力粉は2回こす。(粉臭さが嫌な人はコンスターチを入れる)

*弱火で煮て固まるまで混ぜ1リットル=グツグツしたら1分の割合・焦がさないで。

*クリームはバットに開け冷やす。その後1日冷蔵、3日間位保存可。

菓子職人とは、同じ美味しさのお菓子をコンスタントに多量に作ることが

出来るかが素人と職人の違いで、又シェフはすぐに料理を食べてもらえるが

菓子職人はテイクアウトが基本なのでスタンスが違うとも話されました。

「職人さんと一緒にお菓子づくりを楽しもう!」のお体験教室が長崎出島の

旧長崎内外クラブ横の芝生広場でありました。

丁度、シュガーロード講座の帰りに体験できてラッキーでした。

落雁つくりに挑戦といっても長崎県菓子工業組合長崎市支部の職人さんが

段取りはして下さったんです。

ボールに砂糖と米粉と片栗粉を入れて混ぜあわせ、参加者は木製の型に材料を

詰め込み型を抜くだけのことでした。

落雁のつくりかた from yamada yukari on Vimeo.

私も作らせてもらったのですが、型を抜くときにトントンと木型の端をたたいて砂糖離れ

が良いようにする手つきがやはり職人さんは軽やかだと感心しましたよ。

つくりたてを一口で食べたのですが、暖かくふんわりとした軽い甘さでこんなに柔らかい

落雁は初めてでした。

美味しかったですよ。つくりたてが一番おいしいそうです。

家に持ち帰った落雁は時間がたつと水分が抜けて乾燥してコチコチになりましたが

壊れると商品になりませんものね。

脳にもいいし一口で食べられる落雁や口砂香、和三盆は大好きです。

長崎シュガーロードフェスタin出島のシュガーロード講座3回目に行ってきました。

講師は、長崎の旧家で263年の歴史のある「入来屋」いりきやを営まれている脇山壽子さん。

入来屋は、延亨元年(1744年)より長崎の貿易商として、砂糖を中心にこれらの貴重な

品々を取り扱い、現在も、砂糖をはじめ小麦粉などの食品全般や、健康食品を取り扱う

食品卸業の老舗だそうです。

本日の講演「もしもお砂糖がなかったら」について聞いてきました。

砂糖の効能

1、防腐作用

2、保湿効果

砂糖は、素材の水分を保つ。カステラは水飴も加えることでしっとりする。

塩は反対に水分を外に出す。(エソのつみれ汁の時コリコリっとなったわけです。)

3、素材を柔らかくする。

お肉やハンバーグに少量の砂糖を入れるとふっくらする。

4、トロミをつける。

砂糖は、ジャム特有のゼリー状態を作る時、ペクチン、砂糖などの糖類と酸を適量入れて

加熱するとゲル化して美味しいジャムになる。

5、長持ちする。(有平糖・ぬくめ細工)

蜜漬けにした桃、柚子、金柑(きんかん)、りんご、ナツメ、ザボン、

冬瓜(とうがん)、生姜(しょうが)などを漬ける。

塩と同じで、砂糖の単体では賞味期限がないそうです。

長崎県の無形文化財ぬくめ細工の技術保存伝承者:松尾玄次氏

6、ブドウ糖 は脳のエネルギー源。

砂糖は食べてから数十秒で体内でブドウ糖となるそうです。

摂取カロリーの約四分の一が脳の働きに使われるそうで朝からチョット甘いもの

を食べると良いらしい。 疲れた時も甘いモノが食べたいものですね。

7、リラックス効果

脳が欲しているからだそうです。

8、砂糖湯

あかちゃんが産まれた時に最初におっぱいや砂糖湯を飲ませる。

余談:私は、子どもがおでこにタンコブを作ったときは直ぐに砂糖水を付けます。

娘は、今になって病院に連れていかずに砂糖水だけだった!と愚痴を言いますが

何でも病院まかせではなく昔の知恵なのですが、、、、

脇山壽子さんは、脇山料理教室もされているしてこの長崎シュガーロード連絡協議会委員

で長崎の旧家の方だったのですね。

砂糖が出島の砂糖蔵から江戸や全藩に広まらなったら食だけでなくあらゆる文化も開かれ

なかっただろうと言われました。

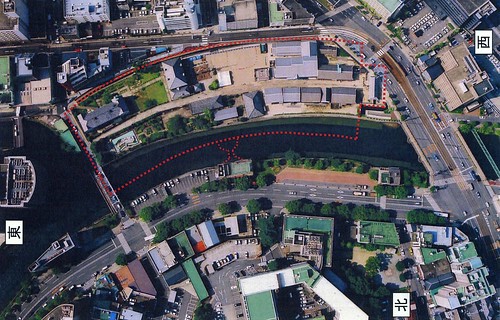

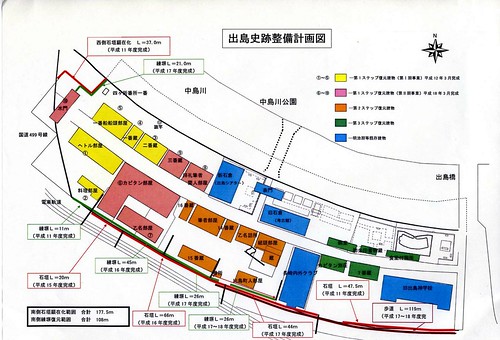

10月19日に長崎オランダ商館跡地のことについて出島復元整備室に行ってきました。

元々、この出島の中で育った私は出島時代が忘れられません。

その時代、昭和30年頃から約55年を過ぎてどのように変わっていったのかを知りたかったのです。

学芸員の山口さんや室長の馬見塚さんは丁寧に資料などをだして下さり昔の出島内に住んで

いらした方々の事も教えてくださいりました。

ああ、やっぱり出島に住んでいたときのお隣は漬物屋さんだったんです。

松本漬物屋さんのお宅の川に面した一室もお借りしていた記憶がよみがえりました。

重い倉庫の扉を開けると、かなり広いガランとした薄暗い土間がひろがり漬物の香りが

ぷ〜んとしていたんでした。

その土間を横切って川に面した部屋に入るのですが、通る時は明かりをつけずに

ソロソロとした足どりだったんです。

ひんやりと薄暗いのは漬物屋さんの倉庫だったからですね。 今になって納得しました。

扇形の出島内にあったお酒屋さん、質屋さん、倉庫、商社、塗装店、病院、長崎新聞社などは

2001年(平成13年)に全て完全公有化になって出島内から出て行ったそうです。

それは、前年の2000年の日蘭交流400年事業をめざしての取り組みだったそうです。

室長の馬見塚さんに、松本漬物屋さんをご紹介してもらったので出島の原風景を

探っていけるかもしれません。 私にとってはワクワクする旅です。

10月16日、長崎の出島オランダ商館跡地にある内外クラブであった

第2回シュガーロード講座に行ってきました。

講師は上柿元勝シェフ。

長崎ハウステンボス「ホテルヨーロッパ」総支配人兼名誉総料理長をされて

フランス農事功労賞シュヴァリエを受章された方でした。

フランス料理は、日本料理と違って砂糖を使わないことが多いそうです。

そのかわり、フランスはデザートに砂糖をたっぷり使って甘くするそうです。

長崎などは日本でも特に料理に砂糖をたっぷり使うので大違いですね。

味噌、醤油、大村寿司、桃カステラなども甘いです。

料理のポイント

*肉や魚に焦げ目を付ける料理の時は素材は室温に戻してから焼くこと。

*オリーブ油よりオレイン酸の多い五島の椿油を料理に使う。

*チキン料理に野菜をいれると甘みが出る。

*酒、ワインなどを入れたら必ず煮切(アルコール分を飛ばす)ってから。

*料理に塩(海の子がお気に入り)を入れたら熱を通す。

チキンのホワイトクリーム煮とアンリーブ添えです。

デザートはホワイトチョコのムース

スペインの高級ホワイトチョコのムースの中に長崎の松浦でとれた夏果という柑橘類のジャムが

入っていました。

ビックリ!の美味しさでしたよ。

外はふんわりとしたムースで中はトロリと甘酸っぱい柑橘でした。

スウィーツが好きな方は、ぜひオーナーのお店で長崎ココウォークの電車通りから見える

1Fにある「パティスリー・カミーユ」に行ってみてください。

カステラのルーツは450年以上も前からです。

ポルトガル人から日本にカステラが伝えられたのは16世紀中期のことだそうです。

ただ、当時は現在のものより堅くてそれから試行錯誤が繰り返されて今のような

ふんわり、しっとりした長崎カステラになりました。

高級菓子カステラが広まったのも長崎が砂糖で動いていた町だったからでしょう。

この写真の長崎シュガーロードin出島カステラは特注でしょう。

長崎カステラは底に「ザラメ」の入ったのが特徴なので「ザラメ」無しのカステラは

長崎人はカステラと言わないかもしれません。

カステラと並んで長崎で好まれるお菓子に桃カステラがあります。

桃の節句の頃がたくさん買われるピークだと思いますが、長崎の古くからある

和菓子屋さんには常時あります。

長崎で桃カステラが一番美味しいと人気の万月堂の桃カステラ(一個650円)です。

昔、よく弟に桃カステラを買いに出島からパシリさせていたので、今もそのことを

強気な姉だと言われています。

でも、あの砂糖と水飴をよく練ったトロリとした「すり蜜」とカステラのミックスが

何とも甘ったらしくて大好きなです。

2009年2月には「桃カステラを作る」講習会に行ってきました。

自分でつくった桃カステラの味は格別でした。しかも4個も!!うれしかったです。

長崎シュガーロードフェスタin出島に行って砂糖が長崎の要になっていたことがわかりました。

その砂糖の玄関口、出島から小倉までの長崎街道づたいにお菓子文化が開けていったのですね。

次回から長崎街道にそって、今もなお皆んなによく知られているお菓子めぐりをしてみます。

会場には美味しそうなお菓子が陳列してありました。

一番目に付く「寿賀鯛金花糖・すがだいきんかとう」佐賀県嬉野市、はよく長崎でも

見かけます。 これを諫早では「鯛のべべ」って言っていたそうですよ。

お菓子めぐりと言えば長崎のわらべうた「町で饅頭買うて」ツアーもシュガーロードフェスタ

の先駆けかもしれません。もう来年で8回目になりますもの。

うたの饅頭は桃饅頭ですが、お菓子のことを書き出したら桃カステラが食べたくなっちゃた!!

長崎の出島で10月1日からシュガーロードフェスタin出島が始まりました。

オープニングイベントのシュガーロード講座第1回「出島と砂糖について」原田博二氏に

出かけました。

2005年に長崎のわらべうたの「あっかとバイ」と「イギリス イギリス」の撮影に

行った以来です。

あれから、5年たってずいぶんオランダ商館内の復元が進んでいました。

砂糖の事始めは奈良時代、754年唐僧の鑑真が初めて日本に伝えたそうです。

でも当時の砂糖は黒砂糖で薬として使われていて、今のような甘味料ではなかった。

それが、16世紀の後半になってポルトガル船によって大量に砂糖がもたらされ砂糖羊羹

砂糖饅頭、砂糖餅、砂糖飴などがつくられまた、このころ、カステラ、コンペイトウ

ボウロなどの南蛮菓子が伝わったそうです。

その砂糖をどのように運んだかというと船の船底に置きバランス良く船を安定させる

重量物(バラスト)として運んだそうです。

なるほど、当時は砂糖の輸入の玄関が出島だったので「長崎が遠か」と言うことばが長崎に

あるんですね。

動乱の幕末を行く 19 長崎新聞

「龍馬伝」が始まって長崎も脚光を浴びてきて新聞や講演会、出版類もたくさんでてきました。

先日も「ジョン万次郎のすべて」という講演会に行ってきました。

長崎新聞の2009年10月17日に掲載されている記事です。

「龍馬と長崎 動乱の幕末を行く 19 」

あら、記事の写真は懐かしい出島の石倉庫です。

新聞の写真には、龍馬が購入したライフル銃を保管していたとみられる「19番石造倉庫」

を一部復元した「旧石倉」と掲載してあります。動乱の歴史があった倉庫なのですね。

「龍馬伝」が放映されてブームになっているからというより、私にとってはもっと

身体的な捉えかたで核になっています。

父が毎晩この倉庫の人になり、2階に畳をしいて炬燵に座り研究していた姿のこと。

弟がオシオキに倉庫に閉じ込められたりして妹が助けに行っていたこと。

子どもながらに倉庫の中にいろんなくんちの山車や歴史的に貴重なものがゴロゴロしていたのを

薄暗いガランとした空間のなかに日常として見ていたこと。

鉄の窓を開ける時の重みとか、まぶしい光のさしてくる外と内のコントラスト。などなど、、

私は、そんな身体的な懐かしさが核になっていたので5年前に長崎新聞で「長崎のわらべうた」の

1年間連載が始まったとき出島オランダ商館を舞台にしたかったのでした。

2004年11月からの掲載の中で長崎のわらべうた、”あっかとばい”と”イギリス イギリス”を

この出島の倉庫の中で録画したわけでした。

わらべうたのグループの名前”あっかとばい”もここからもらったのです。

私は、自分の立ち位置から長崎で幕末にどんな人物が活躍し、その当時どんな建物が

建っていたのか解っていけたらと思います。

父のやってきた「長崎の洋風建築」や、出島オランダ商館内に育ったことを

私なりの基板にしたいと思います。

父から14年前に「長崎の洋風建築」という父の書いた本をもらいました。

本をもらって4年後の2000年9月21日に86歳で父は亡くなりました。

3人の子どもヘ一冊づつ形見のつもりであげたのでしょうが、私は中身も読まずに

長いこと本棚にしまっていました。

父が亡くなって4ヵ月後はじめてその本を手に取りました。

身内で月命日の法要後、父がした仕事を巡ろうということになったのです。

光源寺→興福寺→眼鏡橋→崇福寺→リンガー邸→グラバー邸→出島オランダ商館跡を

訪ねてみました。

母、子ども、孫たちで訪ねることができて良い思い出になりました。

昔のことを振り返ると懐かしさがこみ上げてきます。

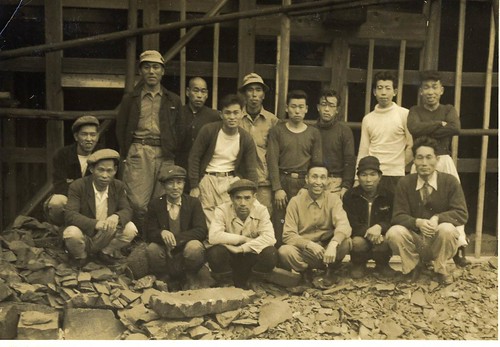

当時の写真などを整理していたら出島の工事現場でしょうか、大工さんや石屋さんなど

懐かしい顔が思い出されます。

石屋さんの坂本さんは、やさしい人で大きな黒い目のまゆがくっきりした物静かな人でした。

前列の右端が父、坂本さんは右端から4番目の方です。

私は現場に遊びに行っては皆さんにかわいがってもらったことでしょう。

今となっては名前は覚えていなくてもみなさんの顔はシッカリ記憶に残っていて

前回の「道」の映画のシーンを思いだすようなデジャヴな感じがします。

2000年からまたこの本は10年間眠っていました。

その間、息子は通っていた長崎県立北高の図書館の方からこの本が貴重な本だと

教えてもらったことがあったそうです。

意外なところで評価されて息子と共にびっくりしました。

父は、1967年(昭和42年)に本を書いてから後年、東大に論文を出し博士号を取り

それからは学術の分野へ方向転換しました。

その後、息子が日本建築学会大会学術講演梗概集の父の論文が面白いと勧めたのが

きっかけでこの本は10年ぶりに起きてくることになります。

私は建築などは門外漢なのですが、父は明治維新前後の激動の歴史とリンクしている

長崎の建築は面白いと思ったにちがいないと思います。

だって何年も毎晩、倉庫の人になっていたんですもの。

好奇心旺盛なのは父譲りでしょう、私の目線でこの本を紹介していこうと思います。

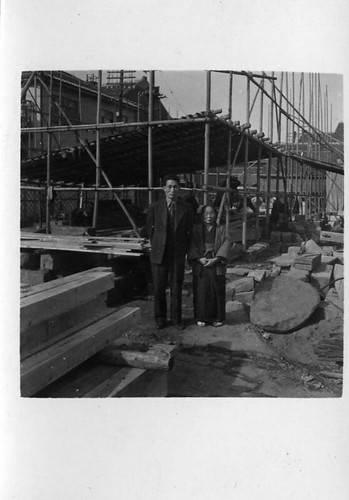

昭和30年1月に祖母と父が並んで写っているの写真です。

出島オランダ商館跡復元工事の監督をしていたその現場です。

たぶん、お正月ではないでしょうか。

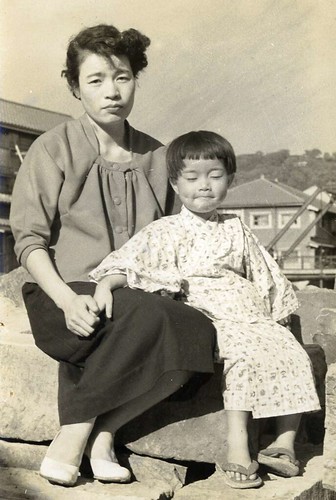

その頃、私は3歳10ヶ月、母とよく出島の復元工事現場に行っていたようです。

その出島に近い湊公園の裏に「新世界」という映画館がありました。

両親は映画が大変好きだったので私を連れてよく行っていました。

昭和30年代に長崎市内にはたくさんの映画館があったのですが、「新世界」は

特別に大きかったと思います。

映画のストーリはわからなくても心に残るシーンは今でも覚えています。

イタリア映画のヴィットリオ・デ・シーカ監督の「自転車泥棒」のうら悲しい感じ。

昭和32年に日本で上映されたフェデリコ・フェリーニの「道」も観ました。

ジェルソミーナの表情、海のぎらぎら光るシーン、きれいなメロディーなど。

父たちは新世界で観終わった映画話に花が咲き、湊公園から銭座町まで自転車を

ひいてトボトボと歩いて帰っていたそうです。

その自転車の荷台に乗っていた私はよく落っこちたらしく昭和30年ごろの

ほのぼのとした笑い話です。